|

|

|

|

|

|

沈从文,张爱玲,废名,木心……恒河沙数,文学史上屡有“失踪者”。而今又有一位名为南星的写作者被“发现”,著名学者张中行、林贤治、丁帆都大为惊叹,不约而同称他是一位被文学史遗忘的“失踪者”。他存世不多的作品诠释了一种不同于常态的写作方式,按孙郁的说法,“不入尘风,自造一个世界,却毫无乏味之感”。

南星

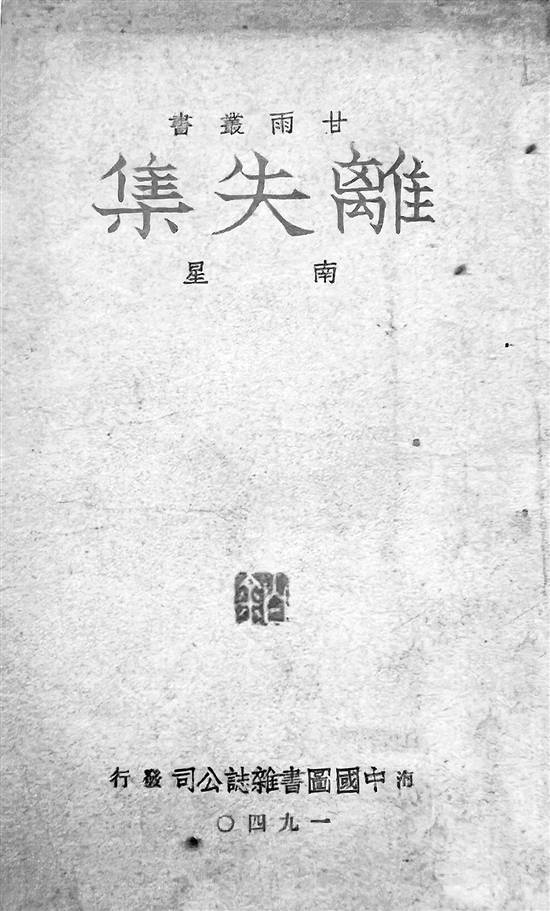

1910年出生,1996年去世。原名杜文成,曾用笔名林栖,河北怀柔人。先后任教于北京孔德学校、贵州大学,1950年执教于国际关系学院英语系。著有散文集《蠹鱼集》《松堂集》《甘雨胡同六号》;诗集《石像辞》《离失集》《三月·四月·五月》《春怨集》;译著《一知半解》(温源 著)、《清流传》(辜鸿铭 著)、《尼古拉斯·尼克尔贝》(狄更斯 著)。

遇见南星

□吴佳骏

数年前,偶然从书架上抽出张中行的《红楼旧影》翻看,被其中一篇文章吸引住了,此文标题叫《诗人南星》。顿时,喜欢上他笔下这位充满了“书呆子气”和“孩子气”的人。

张中行先生夸赞南星不仅诗和散文写得好,翻译也厉害,说他的文笔词句清丽,情致缠绵,常使人想到庾子山和晏几道;译笔却婉约流利,如其翻译的《吉辛随笔》《呼啸山庄》,他都爱读。而且,张中行先生还借张华对陆机的评价来评价南星,说他要么是患才多,要么是患诗情太多,以至于世情太少,在文学上应该建树的竟没有建树,至少是没有建树到应该有的高度。

当天夜里,我便上网搜索南星的作品,想一睹风采。可惜网上几乎没有,只零星找到他的几首诗作和几篇散文。给我印象最深的,是一篇《来客》,写黑夜里的小虫子对一个寂寞灵魂的造访。短短千余字短文,无论语感和才情,还是格调和意境,都堪称上乘。

那晚之后,我一直惦念着南星这个名字,也被他那几篇短文佳构所折服。我思忖着,如何才能找到更多的南星作品来拜读,但他的作品委实太难找了。我曾问过几位中文系教授,只有一位说南星好像是沦陷区作家。四处搜索资料,才知道南星是张中行先生在北大求学时的同窗,还跟辛笛、金克木等先生交往过密。

搞清楚南星的基本情况后,以为按照其简介中罗列的书目,便可逐一查寻。谁料,南星生前出版的所有著作,在他逝世后几无再版。而他已出的原版书籍,若不是已被图书馆收藏,也已被打入资料室的暗阁了。

一次我在电话里跟林贤治老师聊文学,他无意中提到一本书,说那本书写得好,书名叫《甘雨胡同六号》,建议我也去找来读读。我心里一惊,问他是不是南星写的那本《甘雨胡同六号》,林老师说没错。挂断电话,我立刻去网上搜索,结果发现海豚出版社在2010年8月再版了此书,由陈子善先生编选。我当即下单,网购了一本。展读之下,爱不释手。

我联系上陈子善先生,希望能从他那里获得关于南星的更多信息,但陈子善先生告诉我,他当时也只是受邀编选了南星这本散文小集。至于南星其他著作,他手里也没有。后来我查资料,发现藏书家姜德明先生也写过三篇关于南星及其著作的文章。

按姜德明先生提供的线索,我委托当时还在中国现代文学馆供职的青年学者宋嵩,请他代劳检索一下馆藏,看是否有南星的著作。在他的帮助下,竟检索到一本《蠹鱼集》,署名林栖。一周之后,他便将此书的扫描件传给了我。之后不久,我又在一家旧书店见到了南星的散文集《松堂集》。书已残破不堪,店主标售价却要上万元,令人咋舌。后经我与书店老板反复磋商,仍付出不菲的价钱,对方才同意用手机将全书内容拍照给我。

又一日,我竟然从另一位书店老板手中购得南星的诗集《石像辞》和《离失集》影印本,以及另一本诗集《三月·四月·五月》的原发刊物扫描件,包括作者未收入任何集子的数篇散文和数首诗作,这让我喜出望外。至此,除南星的集句诗集《春怨集》和翻译作品外,他的原创诗作和散文,我都收集齐全了。

翻阅、检视之下,我萌生了一个想法,干脆将我收集到的南星著作,加上再版的《甘雨胡同六号》一起,合编成一本书,专供自己阅读和珍藏。大概有半年时间,我停止了自己的创作,每天入夜之后,都安静而专注地坐在书桌前,将南星的著作逐字逐句地录入电脑,进行编校。待编校完毕,又特请我一个开印刷厂的朋友装订了数册。拿到书的当天,我的心情久久不能平静,比自己出版了书籍还要感到欣慰。

第二天,我给林贤治老师打电话,告知此事,还快递了一本书给他。林老师收到南星的书并翻阅后,也给我打来电话,他说:“像南星这样优秀的散文作家,却鲜有人提及,真是被埋没了。”我们在电话中交流了许久,聊到最后,林老师说:“不如将你编订的这本南星诗文集想办法公开出版了吧。”

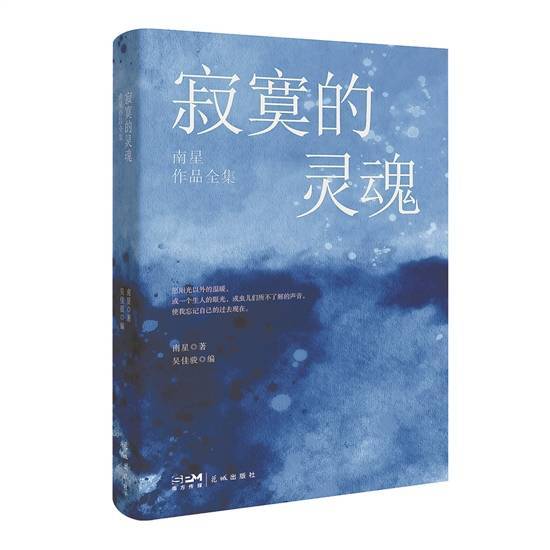

一晃两年,几度灰心,几度周折,《寂寞的灵魂——南星作品全集》跟读者朋友们见面了。

非常之态中有平常之心

□孙郁

年轻的时候听张中行谈天,知道了不少旧事。有一次我去先生家取稿,废名的儿子刚起身离开。张先生说,废名的文章好,后人不易学到那套本领。还有一个人的文章也有意思,可惜今人不知道他了。于是说起他的友人南星。张先生认为南星与废名都有学问,辞章却另辟一路,言外值得一观。

文坛上对于南星有兴趣的,只限于少数人。这样的作家沉入时光深处,与世风也有关系吧。张中行念念不忘南星,可能因了那文章的奇和生活方式的奇,不入尘风,自造一个世界,却毫无乏味之感,他将京派散文由博雅的杂趣转向单纯、静谧的内在性冷思,内中的因由大可琢磨。

许多年间对于南星的作品未得入目,并不了解这位远去的老人。直到最近看到吴佳骏编辑的南星作品全集《寂寞的灵魂》,才知道张中行为什么说他是活在梦境中的人。如此灵动的文字,的确带有远离烟火气的空蒙感。他的作品受西方散文影响很深的,但又无翻译腔,是典型的北京新文人的低语,带出现代性的忧郁,痛楚和无法行路的不安几乎无所不在。早期冰心的短文,俞平伯的笔调,有过类似的声音,但似乎不像他那么余音袅袅,绕梁不去。他喜欢的作家,大约也带着类似味道,像泰戈尔的现代诗,劳伦斯的句子,以及小泉八云的文笔,无不了自己的思考。从文章里看出,他平时与人交往甚少,仿佛有一点自闭的样子,而内心有浩荡之风。

不知道他的阅读趣味在什么范围,留下的文章透出一丝痕迹,欣赏的是路易士,金克木,张中行等少数人,这些出入书斋而又有个性的作者,都吸引他聆听,思考,在词语的锤炼里拷问着古都的什物,好像那些神秘的,不可思议的影子与味道,都有着可以凝视的意义。而生命的趣处,大抵就在一种凝视和猜想中。

南星的诗与散文,在韵致上是一致的,都不在广阔的天地间,不过庭院、桃林、秋光、雨雪的描述与体悟。故事是稀少的,也看不到时代的清晰的痕迹。所表达的不过“寂寞让时间停止”的意象,自然界里的生命之轻,陌生人的声音里的暗语,无法辨认的辨认,却藏着诸多道理。他写作不是像一般京派作家显露学识,很少在文字里表达确切的思想,而是体味万物的滋味,于自然中悟出隐含。那些都只可感觉,难成概念,像涌动的海潮,告诉我们唯有独处的时候,才感觉到别一世界的他人,还有远方数不清的存在。这些文字格局都不太大,意境也无宏阔之处,而精神却是辽远的。

新文学出现后,一些作家裹在各种风潮中,映照的存在很多,但南星是卸下了一切,回到自己的世界里。他的文字追求的是自然伦理的表达,不仅仅切割了旧文人意味,连新文学家的说教气也摈弃了。我们在废名那里嗅出中古的冷风,还有五祖寺的淡淡香火味儿,从冯至笔下看到远行于异邦的清俊之影,内中是里尔克式的忧伤。南星与他们不同,似乎永远都在自己院子周围,对着古树,面向春花提问,侧耳听中,风语与轮声悠悠,从眼前掠过,有无量的悲楚流出。叹世间茫茫,人生倏忽,灯下吟哦里,方知辽远的神秘也在脚下,时光流逝中,惟春秋之迹才是欲寻之物。

读南星的文章,感到生命的内觉的丰饶。他善于发现常人忽略的东西,比如写声音,就是不同于常人的,欣赏的不是嘈杂的市井的调子,也非茶舍的私语,而是旷野里的那些飘忽的、带着碰撞的微鸣。

京派作家善于与流行的审美保持距离,自造一个诗意的王国。南星的写作大概也快意于和时风的对立,那就不免题材单一,有时也多意念与诗境上的重复。不过细读他的作品,引人快意的地方随处可感,重要的是因诗眼而近天心,所得呢,自然非他人都能悟到。非常之态中有平常之心,就远离了民国乱世的嘈杂,这在今天看,也是难能可贵的。

一朵令人沉思的凋零之花

□丁帆

前些天老友林贤治和冯秋子推荐我读一读花城出版社新版的南星作品集《寂寞的灵魂》一书,起先,我以为只是重新炒作一下一个被遗忘了的二三流作家,孰料,不读则已,一读让我惊叹不已。

文学的伟大并不在于它的字数多寡,而是在于它能否活在过去、现在和未来的生存语境之中,给读者留下思考的空间和生活的感叹,这就是我提出的文学“当代性”的重要命题。

在相当长一段时间里,像南星这样抒发一己情感的作品,只能被打入另册。但是,从他这发黄发霉的竖排版字里行间的短短引言中,我不仅仅看到他对自我人生的描写与反思;而且,其一束微光足以烛照出我们当下普遍的生活境遇,这不是梦,这就是活生生的现实,它让我们在“完全褪色的古画”中看到现代社会里种种人的面影,尤其是当下自我“寂寞的灵魂”。这些八十年前的古老之梦,并没有因时间的流逝,“离这世界一天比一天遥远”,而是离这个世界一天更比一天近了——这就是南星作品必须“活着”的意义。

1975年夏,张中行就为南星写好了评价文章,在那个年代里,能够写出这样远离时代尘嚣的清通文字,本身就是一个奇迹,它十分契合南星作品的遗世之风。作为被云围遮蔽了的现代文学夜空中的一颗明亮之星,南星虽不是鲁迅作品的林中响箭,却也是一朵令世人沉思的凋零之花。

南星给我们留下的文字并不多,一生在穷困潦倒中度日,以至于后来放弃了文事,消失在文人朋友圈内,这在南星朋友纪果庵的《诗人之贫困》一文中已有描写。我以为,南星并不只是一个诗人;比起他的诗歌而言,其分量最重的还是散文,准确地说,应该是“小品文”,或曰“美文”那一支的,但其特色并不亚于周作人余脉中的一般作家;他还是一个翻译家,可惜的是,至今我还没有读过他的译本,想必从其译文的语言修辞中,就可见其文学修养之一斑;他还是一个文学评论家,从中我们可以读到不一般的见地从文中汩汩流淌出来。

所有这些,还并不能将他提升到准一流的作家之列,问题就在于,他是上个世纪三四十年代文坛上罕见的悲情主义的作家,然而,他的悲情不是那种一味诉说艰难时世,为中下层人们悲惨生活做代言人和控诉者,而是将“我”代入其中,把自己置于更加渺小的人物,人性的悲悯所释放出来的别样的美学特征,冲破了那个时代常态的写作方法,把那种哀愁悲悯化作一种人生的忏悔,让它在城市的街市里,在金色的原野中,释放出人性美的光芒;让哲思之美潜藏在日常化生活描写的片羽吉光之中。所有这些,不仅仅在那个时代也是离群索居的写法,即便是在我们这个时代里,同样也不只是梭罗的《瓦尔登湖》这样的作品可以阐释穷尽的审美内涵。

南星之所以为南星,就是因为他“寂寞的灵魂”里充满着悲悯、沉郁、低调、徘徊、卑微、自省意绪,无论是哪一种文体的写作,一个几近渺小的“我”式叙述,充满在每一个字缝中。也许,这就是张中行所说的三种诗境中最高境界的“径直到诗境中去生活”的追求吧。

20世纪80年代我看到汪曾祺说他最崇拜的作家是阿左林,并说和散文并非一堵墙,孰料,真正懂得阿左林的是南星,因为他翻译过阿左林的作品,并在创作实践中履行了将散文、,甚至诗歌的界限打破,创造出一种新的文体形式。读他的散文,就是在读散文诗;读他的诗歌和他的写景描写,画面感极强,就像观赏一幅幅油画;读他的怀人文章,就是在读诗。