了解坂本龙一的人,都会对他难以企及的丰富人生经历和不知懈怠的创作留下深刻印象。在71年里,他马不停蹄地创作音乐、装置、艺术作品,从自然里采集“尚未形成音乐”的声音,将其写成真正的乐章。

作者 | 刘江索

题图 |豆瓣电影

在坂本龙一去世的20天前,2023年3月8日,晚上11点46分,铃木正文收到这位老朋友的最后一封邮件:“Su桑,刚才忘了跟您说,俳人富泽赤黄男的代表作是,‘蝴蝶坠落,其声轰隆,冰冻之时’。我觉得很了不起。让我很震惊。”

那天下午,也是铃木正文和坂本龙一的最后会面。应《新潮》杂志连载邀约,日本GQ前任主编铃木正文来到东京市中心一家酒店的房间,和坂本龙一做了最后一场访谈。

最后的“指挥”

坂本龙一坐在沙发上,形容消瘦,鼻腔插着透明的导管,多年的癌症和抗癌治疗不断削弱着他的生命力。在喑哑的开场后,他的语调渐渐恢复生机,不仅谈论了最近阅读的书和其中引起他兴趣的内容,还满怀喜悦地讲述了他与旧书一同度过的幸福时光——他的精神依然旺盛。临别时,他坐在沙发的同一个位置,用天真无邪的笑容为铃木正文挥手送行。

那天之后,“蝴蝶坠落,其声轰隆”似乎预示着什么。

(图/《坂本龙一:终曲》)

坂本龙一的身体状况时好时坏,但仍然坚持着处理曾承诺过的工作,关心着他用一生关心过的课题。3月14日、15日、16日,他连续工作了3天,录制了20分钟的作品。3月20日凌晨,因为气胸导致的呼吸困难,他被送往急诊室。3月21日、23日、24日、26日,他担任代表与音乐总监的日本东北青年管弦乐团连续公演,坂本龙一在病房里观看了演出所有的直播,并根据需要在乐团彩排时进行了远程指导。

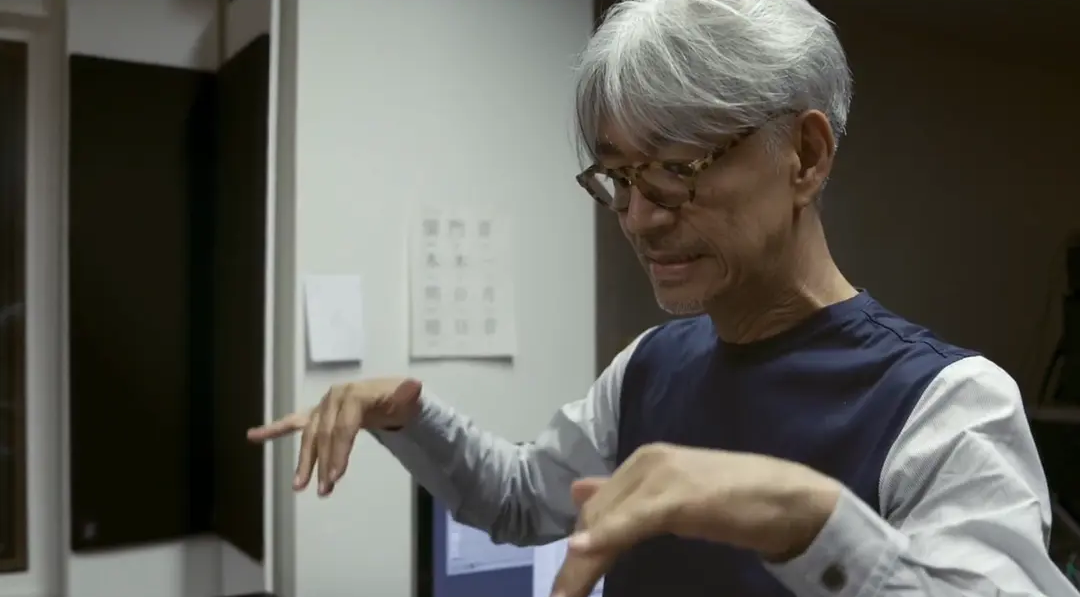

他打着点滴,躺在床上,用手机观看3月26日东京场次的公演:伴随着日本东北青年管弦乐团演奏的Kizuna World,吉永小百合开始朗诵宫城县的菊田心的诗歌《谢谢》——“3·11”东日本大时,菊田心还是小学五年级的学生。坂本龙一像挥动看不见的指挥棒那样,躺在那里,举起右手在空中挥动。诗篇开始了,“感谢文具/铅笔、直尺、指南针,我会珍惜地使用”。

来自全国各地的援助礼物让男孩心生感激,像是“花束”“团扇”“鞋子”“教室里的风扇”“鼓励的话语”等,少年一句一句对它们表达感谢,“最后/谢谢你找到了我的爷爷/我可以和他永别了”。配合着曲子指挥着的坂本龙一的右手停了下来,覆在左边的胸口上,“真好啊……真放不下啊。”他泣不成声,大声恸哭。铃木正文回忆:“这可能是坂本先生最后‘指挥’的音乐。”

两天之后的凌晨,“蝴蝶坠落”。“真好啊……真放不下啊”,大约是71岁的坂本龙一,对这个世界最后的、最强烈的、最诚实的、最不遮掩的留恋——他太想活下去了,尽管从2014年罹患口咽癌后,他就开始练习如何接受死亡。

(图/《坂本龙一:终曲》)

3月28日的夜晚,听到坂本龙一去世的消息后,我播放了他最后一张专辑《12》。在《20211201》等以日期命名的曲目中,剧烈深沉的呼吸声与钢琴声合奏,如为生存的痕迹随手写下的日记和草图一样,我像是被坂本龙一依旧鲜活的气息环绕了,感受到他曾说过的“数十万年的共鸣”这件事——

“虚拟的我不会变老,还将继续弹奏钢琴。数年,数十年,乃至数百年。那时,人类还存在吗?人类灭亡之后,占领地球的乌贼也会听我的音乐吗?钢琴对它们来说是什么呢?音乐又意味着什么呢?它们能产生共鸣吗?跨越数十万年的共鸣。但是,电池却撑不了那么久了。”

为了告别,坂本龙一准备了很久

坂本龙一的朋友、同为YMO(Yellow Magic Orchestra)乐队成员的细野晴臣在今年1月和3月接连失去了两位故交——先是因脑肿瘤引起吸入性肺炎而去世的高桥幸宏,然后是和直肠癌共生多年的坂本龙一。这支曾在20世纪80年代名噪一时的三人乐队,现在只剩下细野晴臣一人。“他经过了多年的准备,安静地离开,没有遗憾;知道这一切,我就安心了。”

如细野晴臣所言,为了死,坂本龙一准备了很久。

(图/《坂本龙一:终曲》)

无论是对死亡和时间的思考——健康时,坂本龙一不由自主地将时间的永恒性和单向性作为前提进行创作,当直面生之有限的时刻,他开始打破对时间的固定认知,试探时间的“倾斜”和与世界既定时钟相悖的“异步”。

还是对音乐的创作——2020年年底,他被告知“如果什么都不做的话,只剩半年的生命”后,坚持完成了钢琴独奏会,录制了MR作品,即便去世后,也能继续为观众演奏;对世界的关切——看到基辅的年轻小提琴手亚·邦达连科在地下掩体里演奏乌克兰传统民歌的画面,坂本龙一十分动容,接受了朋友的慈善专辑邀请,为亚写了一首小提琴和钢琴协奏曲。

抑或是,他促使自己破除对世界的刻板印象——被美国乡村音乐歌手罗伊·克拉克的《昨日当我年少轻狂》深深刺痛,为曾不屑一顾的《寅次郎的故事》系列电影里的乡愁动容,理解了听众对他“是因《圣诞快乐,劳伦斯先生》扬名的坂本龙一”的刻板印象,不再否定那些冲着这首曲子来到演奏现场的观众的存在。

(图/《坂本龙一的700天》)

然而,当我读完《我还能看到多少次满月升起》这本传记,我发现,坂本龙一这漫长的、与世界告别的准备并非从患癌后才开始,而是自很久以前,他将自己尽情投入世界时就开始了。

了解坂本龙一的人,都会对他难以企及的丰富人生经历和不知懈怠的创作留下深刻印象。在71年里,他马不停蹄地创作音乐、装置、艺术作品,从自然里采集“尚未形成音乐”的声音,将其写成真正的乐章。

他热衷拜访每一个感兴趣的人,接近每一个疑问的核心。和他相识数年的铃木正文告诉我:“坂本先生是一个太复杂、太多面的人,无法用简单的、刻板的语言去形容他。”坂本龙一虽然是个没有戒备心,对什么事都表示“欢迎光临”的人,但铃木认为坂本龙一不会为了生意或商业往来而“认真地”与人交往。“我觉得他是认真地在和他认为可以交往的人交往。”

(图/《坂本龙一:终曲》)

坂本龙一的朋友里,既有右翼团体“一水会”名誉顾问铃木邦男——虽然在制度等问题上存在分歧,但是通过对话,坂本龙一学到了看待事物的新角度;也有日本青山学院大学教授福冈伸一——在纽约期间,两人经常一起吃饭,探讨人类要如何超越“逻各斯”而接近“自然”的状态,“自顾自地想要将夜空中的星星连接起来的人类大脑特性,也就是理性,被称为logos(逻各斯),而星星的真实存在被称为physis(自然)。”

坂本龙一长久地为世界担忧,因此成为一个身体力行的人类学家和社会活动家。2011年3月11日东日本大后,坂本龙一回到纽约参加了临时策划的慈善音乐会。2011年7月访问灾区,他借助自己发起的森林保育再造计划“More Trees”筹集善款,和当地土木建筑公司合作建造了约100座临时住房。

之后,他和日本全国乐器协会会长商议,成立儿童音乐再生基金会,为受灾地区学校免费修复受损乐器,修理工作由当地乐器店负责,尽可能让资金回流到灾区。对灾区的关注一直延续到他去世前,在病床上,他仍用“最后的指挥”作为回应。

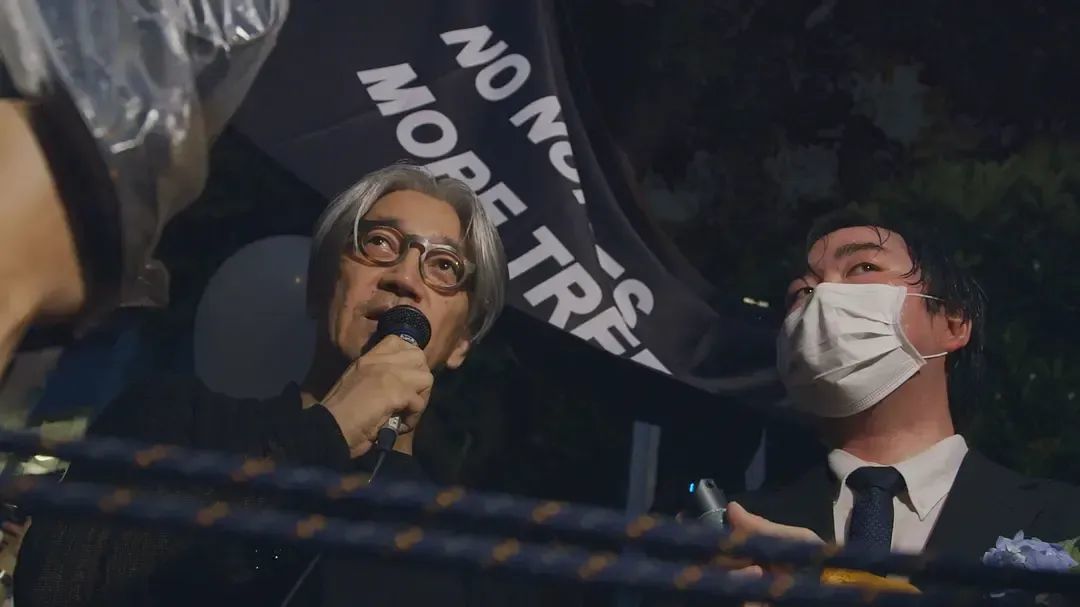

2012年,每次在日本停留,他都会参加在首相官邸前等地举行的反核示威活动。“No Nukes,More Trees”是他一直以来的口号。那年7月16日,他在代代木公园举行的“告别核电10万人集会”上发表演讲,却因“只不过是电而已”的发言被媒体断章取义,受到了猛烈批判。患癌后,坂本龙一一度被嘲笑:“你好意思用电来治疗癌症吗?”

就在2023年3月,佩戴氧气管的坂本龙一还给东京都知事写了一封信,提出“我们不能为了眼前的经济利益,而牺牲先人花了百年时间守护、培育起来的珍贵树木”。当时,政府计划将明治神宫外苑超3000棵古树砍掉,同时拆除对公众开放的球场等公共设施,由会员制网球俱乐部取而代之。

(图/《坂本龙一:终曲》)

坂本龙一的一生活得是如此忙碌、珍贵、丰富,关心世界万物。当我试图回到3月26日那天,重听病床上的坂本龙一对世界的惜别——“真好啊……真放不下啊”,越发感到“震耳欲聋”。我因此向坂本龙一的朋友,也是他两部自传的采访者铃木正文提出了那个曾问过许多次的问题:多数人无法活成坂本先生的丰盛,我们要如何使用自己的生命?坂本龙一的存在对这个世界意味着什么,他有着怎样的不可替代性?

铃木正文没有直接回答这个问题。“世界上每个人的生活都是独一无二的,坂本先生也是如此。他的‘不可替代性’究竟是什么,我无法用三言两语说清楚,这体现在他的每一部作品中,体现在他留下的文字,体现在他的每一次活动中。我们该如何定义这种不可替代性,这取决于定义它的人。”

但他最终还是给了我一个答案,“坂本先生是一位伟大的音乐家、伟大的思想家和伟大的朋友。”在坂本龙一去世3个月后,铃木正文告诉我:“一回忆起坂本先生天真无邪的笑容,我就不禁热泪盈眶。”

年龄相仿的人逐渐老去,如何更好地处置自己的余生将是铃木正文和朋友们面临的近在咫尺的重要课题。“坂本先生晚年喜欢旧书,我也对旧书有些兴趣。”铃木正文计划着,把朋友喜欢过的书,再重新读一遍。众所周知,坂本龙一的身边总有一本书,“我的梦想是有一天成为一家古书店的老板”,他曾这么期待着。

(图/《坂本龙一:终曲》)

坂本龙一和同辈人的离去,让人意识到,一个“人类群星闪耀”的时代或许正在渐渐落下帷幕。76岁的北野武在坂本龙一去世后,也不免感叹时代已老、知交零落的孑然:“《圣诞快乐,劳伦斯先生》的导演大岛渚过世了,大卫·鲍伊去世了,坂本龙一也去世了,我的伙伴们都离开了,唯独剩下我一个人了。”

以下是《新周刊》对坂本龙一传记《我还能看到多少次满月升起》采访者铃木正文的专访。他说,这本书讲述的是一个“如何死去”的问题。“当你意识到自己活不了多久时,你会如何死去?坂本龙一本人是一位艺术家、思想家、社会活动家,也是一个多面的人。他拥有出色的语言能力,更不用说音乐能力了,并且精通从流行文化到高雅文化的一切。”

“直到死亡的最后一刻,(他)都没有停止过表达自己。”“为了不停止表达,就必须好好地活着,好好地活着,当然就会好好地死去。”铃木正文认为,坂本先生从来没有想过要有所成就或变得伟大,“他说他对自己的生活方式和临终前的死亡方式并不后悔。他倒在他一直行走的道路的中途,但我想,从那以后,跟随他的人会重新在这条路上继续行走。”

密涅瓦的猫头鹰在黄昏起飞

《新周刊》:铃木先生因何机缘与坂本龙一相识?你们是怎么熟络起来的?

铃木正文:我第一次见到坂本先生是在2002年1月末左右,地点是当时坂本先生的居住地,美国纽约。由我担任主编的月刊杂志ENGINE,想请他来作为封面人物,并接受封面故事的采访。2001年9月11日,身在纽约的坂本先生目睹了一架客机撞向纽约世贸中心一号大楼这一恐怖袭击事件。随后,2001年12月,他出版了自己监制的《非战》一书,反对美国布什政府引发的多国争端。我对这本书产生了深深的共鸣,于是决定将坂本先生作为ENGINE的封面人物。

我和坂本先生年纪相仿,他比我小3岁。我们还有一个共识,那就是我们对日本政府在20世纪60年代末和20世纪70年代卷入越南,持批判态度,我们都不赞同美国对越南的强势军事干预。首先,我和坂本龙一都反对国家的行为,我们反对日本以国家的身份参与这种行为,我们也不赞同通过解决国际问题的想法。在这一点上,我们两人的看法一致,我认为这是之后建立友谊的基础。

《新周刊》:坂本龙一的第一本自传《音乐即自由》也由你采访,什么契机让你们合作这本传记?

铃木正文:我和坂本先生在思想上有极大的共鸣。他通过组建YMO乐队和电影配乐,在国际上作为全球流行文化的日本代表性人物大显身手;他也是一位现代音乐家,在音乐理论方面做出了杰出的贡献。不仅如此,坂本先生在重要的问题上积极发表意见,并创立了森林保育再造计划“More Trees”,为应对环境危机积极行动。

在回顾坂本先生的成长经历和自我探索的历程时,我认为请坂本先生自己来讲述他的思想、他的艺术和音乐观念的形成史,是非常有意义的事。因此,我请求坂本先生进行自传形式的采访,他同意了。

《新周刊》:你和坂本龙一是同代人,在认识他之前,你对他是否已有耳闻?走近他之后,他身上有哪些地方是你预期之外并给你留下深刻印象的?

铃木正文:在2002年1月我第一次见到坂本先生时,他已经是享誉世界的名人了,我身为一名记者和编辑,深知他的杰出成就。事实上,当我有机会与坂本先生频繁交流时,他的勇气给我留下了深刻的印象,他果敢地相信自己应该为文化和社会做出贡献,应该同情遭遇困难的人们,正如在2011年东日本大和福岛第一核电站重大中,他前往福岛现场演出,参与了“Project Fukushima!”(福岛计划!),团结和安慰遭受严重创伤的人们。

(图/《坂本龙一:异步》)

《新周刊》:一些中国读者读过两本自传后,提出这样的看法:《音乐即自由》能感觉到坂本龙一的矜持;但《我还能看到多少次满月升起》更趋近“一个演员卸妆后”的真诚。你有类似的感受吗?你身边读过这两本书的人、坂本龙一的朋友或日本的读者们,是什么看法?

铃木正文:在创作《音乐即自由》时,坂本先生57 岁,身体非常健康。而当我开始为《我还能看到多少次满月升起》进行准备工作时,坂本先生已经 70 岁了,而且深知自己患癌,时日无多。

在《音乐即自由》一书中,坂本先生非常坦率地讲述了他的想法和经历,但当我为《我还能看到多少次满月升起》采访他时,他知道自身已经没有足够的时间来进一步阐述自己的想法和经历。

黑格尔在《法哲学原理》一书的序言中写道:“密涅瓦的猫头鹰只在黄昏时飞行。”在《我还能看到多少次满月升起》一书中,坂本先生知道自己即将迎来人生的黄昏,他写道:“我还能看到多少次满月呢?”在这本书中,他写下了自己的人生意义,此时的他就像密涅瓦的猫头鹰一样,即将逝去。我想,在《我还能看到多少次满月升起》一书中,他更深刻、更清晰地认识到了自己生命的意义。

“他一刻也没有松懈”

《新周刊》:坂本龙一说过:“确诊癌症以来,不管在我自己还是旁人眼里,这段日子都是最痛苦的吧。”他曾提到癌症改变了他看待世间、音乐、朋友、艺术、环境等的看法;但同时,他又是一个追求旺盛生命力的人,一直在积极治疗,完成大量工作。作为朋友,你观察到他在2014年罹患口咽癌、2020年确诊直肠癌,以及后续抗癌治疗后,发生了哪些变化吗?对待疾病,他展现出了哪些“坂本龙一的个性”?

铃木正文:在两次面对癌症时,只要还有时间,他都毫不犹豫地选择做他该做的事。我想,这就是坂本龙一的性格。

我不知道坂本龙一到底有多惧怕死亡,以及他是否害怕死亡,但我们也不需要知道。我并不同意你认为坂本先生会因为患病而改变对艺术、朋友和环境的看法,在我看来,他对艺术、朋友和环境的看法只会因为他的病而更加坚定。

我想,坂本先生一定担心自己不久于人世,同时,他也一定对自己能够远离死亡心存希望。无论如何,在自己认定的“使命”面前,他一刻也没有松懈。对自己的使命如此执着和真诚,这就是真正的坂本龙一。

(图/《坂本龙一:异步》)

《新周刊》:坂本龙一身上有着打破陈规、不断反思自己的创作者共性以及对社会公共议题的关切。这本传记里出现的很多同时代艺术家、各领域从业者,和坂本龙一有很多相似之处。你在采访诸多名人时,是否在其他人身上也看到了这种相似性?坂本龙一、高桥幸宏等人的去世,让人联想到,这群人都在老去,某个“群星闪耀”的时代正在落幕。你有这种感觉吗?

铃木正文:在我采访过的人当中,有许多伟大的人物。但是,我认为没有人像坂本先生那样坦率和毫不掩饰。我想这是因为坂本先生比任何人都更相信他人,否则他不可能创作出如此美妙的音乐。

毋庸讳言,高桥幸宏和坂本龙一两位伟大音乐家的相继离世,标志着一个时代的终结。然而,据说曾说过:“一粒麦子不落在地里死了,就只有一粒;若是死了,就结出许多籽粒来。”(《约翰福音》)。他们两人落地后会结出许多果实,每个人都是一粒麦子。

《新周刊》:在自传里,坂本龙一尖锐地指出了一些现实问题,比如日本社会对风格强烈、批判现实的文艺作品的容忍度降低,政府的无责任体系,等等。因此,本书在发行时会遇到一些阻力吗?

铃木正文:据我所知,在出版《我还能看到多少次满月升起》的过程中,并没有因为坂本先生的批判性观点(无论是观点还是社会观点)遇到任何障碍。

《新周刊》:我了解到,你和坂本龙一经常在一起讨论社会新闻等话题。你们会关注哪些问题?作为资深的记者、编辑,你看待一个事件,和他作为音乐人、艺术家的视角和想法是不一样的。你们会因某些话题产生分歧吗?

铃木正文:我经常和坂本先生探讨许多社会、文化和事件及现象。我常从他的观点中得到启发,但我从未与他意见相左。我认为,无论在哪个领域,坂本先生对任何可能妨碍人类自由和自由精神发展的事情都始终保持警惕和谨慎。

(图/《坂本龙一:异步》)

《新周刊》:坂本龙一是一个积极参与社会活动的人,比如日本东京大慈善音乐会、“No Nukes,More Trees”、新冠疫情音乐会,等等。但他也经历了不少误解,被公众指责。

据你了解,这样积极参与社会活动,提出个人意见、观点的日本文化艺术工作者多吗?他们是否存在代际差异?坂本龙一曾提过,20世纪,日本大众非常反感公众人物、演艺人员这样做。现在的情况是不是有所改变?日本社会、民众、政府对坂本龙一这类行动、发声,是什么看法?你怎么看待坂本龙一这样积极投身社会、推动环境改变的行动?

铃木正文:遗憾的是,(日本)有很多人对坂本先生积极主动地参与社会活动冷嘲热讽,认为他虚伪、自私。尤其是当像他这样的知名艺术家发表意见时,认为新手不应插手事务的人不在少数。我认为,包括直接触及人们内心和情感的艺术家在内的每一个人发表和社会声明,民主才能在日本社会真正扎根。但他们为什么会担心和害怕呢?我不知道。

“坂本先生从来没有回避过任何话题”

《新周刊》:2020年罹患直肠癌后,坂本龙一的很多生活和工作安排加速了。他在努力应对、为“离开”做准备。他甚至像一个社会学家和调查记者那样,去长期跟访、记录、支持一件事、一群人。他去世前仍然在做“最后的指挥”——震撼人心。他向来不是个沉默的、对世界漠不关心的人,但他又在自传里否认自己的社会责任感,比如他说,“More Trees”只是自己兴趣使然,不希望加诸过多意义。他的社会责任感是时代造就的,还是有别的因素?

铃木正文:坂本先生无法容忍不公正,这既是他与生俱来的品质,也体现了他作为一个时代的赤子所具有的智慧和强烈的责任感。

《新周刊》:在和坂本龙一交谈数次后,你是否感到有很多人误解了他?具体误解了什么?写这本传记,你是否有消除大众对他的误解的想法?

铃木正文:我们都会误解别人或被别人误解,因此我们首先不能说自己没有被误解。而如果存在正确答案,由谁或如何确定它就是正确答案呢?坂本先生的两本自传讲述了他所理解的自己的人生故事。既然任何人的人生都没有正确答案,那么一切都是误解。我只希望大家不要被恶意误解。

(图/《坂本龙一的700天》)

《新周刊》:坂本龙一曾说,在韩国,他看到了许多年轻一代对他的喜欢,而这种情形很难在日本看到。坂本龙一在日本年轻一代眼里是怎样的?日本的年轻人会怎么理解、看待他?比起全球其他地区,他的影响力在日本减弱了吗,或者转移到其他地区、领域了吗?这背后有什么更深层的原因?

铃木正文:坂本先生在日本年轻人中似乎并不那么有人气,这可能是事实。不过,我觉得,就坂本先生的音乐来说,他在日本年轻人当中已经非常受欢迎了。同时,对他音乐的理解也会促进人们对坂本先生在音乐以外的活动的理解。我不知道坂本先生在世界各地的影响力有多大,受坂本先生影响的人数也不能决定他在世界历史上的重要性。重要的不是受到坂本先生的影响的人数,而是受影响的人们会如何去做。

《新周刊》:最后一个问题是关于媒体工作的探讨。在中国,名人有着强势的公关团队,并习惯性地让媒体把自己塑造成一个理想的、被美化后的偶像。你在日本有类似的感受吗?在采访坂本龙一时,他是否曾提出,希望留下怎样的公共形象?

铃木正文:我觉得在日本也有类似的情况,在公关团队的策划下,名人往往以理想化的人物形象出现。

当我采访坂本先生时,他从未对取材内容要求过什么。对于我提出的任何问题,也总是非常坦诚地回答。而且,坂本先生回答时并没有将自己视为多么了不起的人物。

在我采访后,坂本先生一般会亲自检查内容后才公开进行连载。因此,书中所写的一切都是坂本先生的原话。另外,在这些采访中,坂本先生从来没有回避过任何话题。

(感谢薛枫、中信出版社对本次采访的帮助)