智能电视,不听老人的话

新与旧的冲击,一目了然。

连紫英的屋子十分老旧。外墙红砖,里屋是水泥地,墙上的白漆斑驳,大块大块地剥落。整个房子里,只有吃饭的房间空垂着一盏钨丝灯,光线昏暗。老屋建有三十多个年头了。

这个家里仅有三样东西是崭新的,电视机、冰箱、洗衣机。最惹眼的是50英寸大屏的电视机,画面炫彩、会动,有声响。

她83岁,独居,生活在湖南省衡阳市的一个小镇上,爱看电视,特别是排球赛、新闻联播和电视剧。但自从前年家里装上这台智能电视机后,“都不怎么想开电视了”。去年春节,孙女杨琼回到家,一看电视机顶上盖了尼龙袋,一问才知道,她不会用“怕落灰了”。

这并非孤例。据中国家电网《2022国内市场适老化电视调研报告》,在1191位老年受访者当中,有49.6%的人在开机后不能直达想看的电视节目;有28%的人不知道怎么切换机顶盒和电视台;还有17.6%的人因为遥控器太多,不知道该用哪个。其中,在操控电视遇到困难时,有占比27.2%的受访者直接选择放弃不看。

一个现实是,当数字新技术飞速迭代之时,一些老年人被困在了数字鸿沟中。

连紫英在看电视。

当智能成为障碍

“今天怎么这个电视又是雪花点了?”电话另一头,76岁母亲的声音有些烦躁。这时,王立桐马上知道母亲又调错了信号通道。

王立桐家住武汉市,50岁,是大学教师。他的母亲陆惠玲退休前是上市公司财务负责人。她能干、爱美,烫了一头蓬松卷发,头发染得黑亮,却发现衰老的事实难以改变。王立桐说,母亲会感慨自己“老了呀,活不长呀”。王立桐发现,自从九年前父亲去世之后,母亲的记性下降得非常快,家附近的路也常常忘记,“拐两个弯就会有点糊涂”。

年龄带来的障碍延伸到了看电视上。平日里,陆惠玲最常看歌舞音乐和旅游风光类节目,但经常边刷手机边看电视,王立桐心里清楚,母亲不是真的有多爱看电视,开电视是为了“让家里有个响”,不那么孤独。为了让母亲看上电视,每次离家前,他都会教母亲如何开关机,但她很快又忘记了。

“我不在的时候,我妈按错一次键后,就再也没看过电视。”王立桐说,家里原本是有线电视,只有8个频道,五六年前换成了智能电视,频道丰富了很多,但开机对母亲来说都是一道难题。

为了防止母亲按错遥控器,王立桐把没用的键遮住。

陆惠玲遇到的问题与电视的信号源有关。像她一样,观看直播节目,是多数老年人的收视需求,但是由于信号源问题,智能电视无法开机直达卫视频道。智能电视本身的系统信号源是OTT TV,也就是互联网公司以互联网电视或者“电视+盒子”为平台,在公共互联网上为电视前的用户提供视频、游戏、购物等服务,区别于以往的运营商IPTV机顶盒、广电有线电视渠道。

而根据2011 年广电总局印发的《持有互联网电视牌照机构运营管理要求》规定,只有持有牌照的互联网电视机构才能提供电视直播内容,包括国广东方、百视通、华数TV等七家公司。

换言之,如果购买的智能电视厂商没有和牌照方合作,需要额外安装有线或IPTV机顶盒才能观看卫视直播节目。这也是为什么传统电视一按遥控器开关键,便可以收看电视节目,而现在的智能电视大多有两个遥控器,一个控制电视,一个控制机顶盒。

繁复的设备,无形中加剧了老人使用电视的困难。杨琼注意到,奶奶连紫英操作电视的时候,总是有点慌张,“我每次看她放,她都会乱按,不知道按哪个,就哪一个都按一下……”

如果说,正确开机连上信号,是操作智能电视的第一道难关,那么调台则是第二道难关。

在智能电视屏幕的主界面,直播节目只是嵌在其中的一个小模块,更多的模块属于互联网点播节目。在层层嵌套如迷宫般的界面面前,老人们更是不知所措。

由于自己无法点进直播频道,成都女孩陈馨的奶奶恼火了,不时打电话过来臭骂她一顿“说买的电视不好,安的网络有问题”。

她的奶奶张荷莲84岁,是个电视迷。四五年前,还会出门去老年中心打麻将,后来腿脚不好,只能呆在家里看电视,抗战剧是她的最爱,家里的电视每天从起床放到睡觉。“她就一直坐那里,不上洗手间的话,也不挪动。”

平时,张荷莲跟着儿女住。前年,他们搬了新家,陈馨花了七千多块钱,买了一台75英寸大屏的智能电视,原意是让家里人看得舒服一点,没想到奶奶除了打开电源,完全不知道如何操作。

除了智能电视界面复杂之外,遥控器的设计也令老年人头疼。“两个长得差不多,很烦人。”郭征87岁的老父亲曾对他抱怨。

他们家住北京市,郭征说,因为父亲视力和听力都下降得很厉害,去年11月,他才决定给父亲换置大屏的智能电视,但没想到,父亲手指触感不好,遥控器却一片漆黑,除了确认键有文字标识,周围一圈按键连文字也没有,对老年人来说“纯属碰运气”。

在年轻人看来十分微小的问题,都可能成为老年人的巨大障碍。“这么一款小巧精致的遥控器,简直就是横在路上的一座大山。”郭征感慨。

郭征家的遥控器,父亲按键困难。

问题有时更难解。钟豪27岁,他对记者说,爷爷钟家国85岁,经常按错遥控器按键,后来,钟豪发现,当电视在直播界面时,遥控器的左右键用来控制音量加减,但在点播界面时,左右键又用来控制节目的快进与后退。

因为不会操作遥控器,爷爷经常看不了电视,“调不来(台)就是发呆,下楼去和邻居说话。”钟豪无奈。

数字化浪潮下的老人

81岁的王骏健生活在安徽省大塘村,他的家建在半山坡上,走进客厅,可以看到墙壁上安着一面大屏的液晶智能电视。除了忙农活、打扑克外,他和妻子杨兰芬最主要的活动就是看电视,偶尔还有邻居串门一起看。“我们老年人在屋里坐着也寂寞得很呐。”杨兰芬说。

在机顶盒底下,王骏健塞了三张纸,电视节目名字抄得满满当当,多为爱情片、片、家庭剧。从去年开始,他把想看的电视节目全部抄了下来,能看的打钩。结果,231部电视剧里,只有19%能够免费收看,其他的电视剧大多只能试看5分钟,想看全集还得额外购买498元的会员。

王骏健手抄了节目单,能看的电视剧寥寥。

“看电视还要钱,这个东西搞不清。”王骏健说,他们家的智能电视每月缴了170元的网费,直接通过儿子的手机扣钱。他不明白,以前电视缴完电视费,节目随便看,现在为什么点播节目还要额外缴费。

现在,当遇到会员收费的界面时,杨兰芬不知道怎么返回,只能将电视关掉重启。相对操作灵活点的王骏健则直接换节目,“不行我就再调一个”。

在杨琼的印象里,从去年下半年开始,家里电视机的会员付费页面变多了。最初,看到付费充会员的界面时,连紫英会紧张地告诉孙女,“电视看不了了,要充钱了,就不看了。”

老人们不知道,会员付费弹窗、网络点播节目的出现,以及电视信号连接方式、遥控器设计的改变,与电视产业盈利模式的变化有关。

“电视行业硬件本身一直不是一个很赚钱的行业,特别是在2010年之后,几乎家家都有电视机,那时电视市场处在趋于饱和的状态。”中国家电网总编吕盛华告诉澎湃新闻,从2012年开始,乐视为了撬开市场,以极低的电视硬件价格来破局,取而代之的是通过内容服务实现盈利,这在当时引发了市场的轰动。此后,其他电视厂商都采取这种盈利模式,实现了“互联网思维”,“内容的价格越来越高”,整个电视行业的生态发生了变化。

李柏闻是一家电视品牌厂商的产品经理,从业10年,他告诉澎湃新闻,这时起,从客户端来看,电视机的内容发生了很大的变化,除了广电总局过去提供的有线电视节目外,出现了更多的互联网点播节目。

盈利模式转变的背后,是内容付费理念的兴起。吕盛华说,“以前电视是一次性的消费,买完后,跟你(用户)没关系了,而会员你(用户)是要不断续费的,是一个可持续的、更有粘性的服务。”

不妨打一个比方,无线模拟电视时期,买电视和看电视是一锤子买卖,就像从商场买回了一件商品,后期永久。而在智能电视时期,买完电视之后,还需要额外购买节目内容。这时,电视机变成了一个购物的窗口,打开电视,仿佛在节目商城购物,里面陈列着丰富多样的商品。

李柏闻表示,现在电视机厂商的内容收益主要有三种类型,一是开机广告的收益;二是预装APK(注:Android应用程序包)的收益;三是用户在电视上买的(内容平台)会员的收益,“比如说用户购买了奇异果会员,那爱奇艺会给我们一定的分成。”

他告诉记者,只有开机广告和预装APK是完全属于电视厂商的收益,其他的广告、会员收益,不同的内容提供方也会参与收益,而广电总局则通过牌照方收益,类似于“过路费”。

因此,一台智能电视涉及至少三个利益方——电视厂商、内容提供方和集成牌照方。“这一点上,消费者其实很难理解,因为消费者过去的经验里,电视机里的东西都是电视机厂商的。”李柏闻说。

电视盈利模式的改变,造成多方参与利益分羹。在吕盛华看来,正因为背后牵涉到不同的利益主体,所以智能电视出现外接设备多,以及会员、广告弹窗多,甚至出现大会员套小会员的情况,这些因素都会导致老年人使用智能电视难度加大。“集成牌照方、电视厂商和OTT内容运营商,大家的利益都不一样,都要从用户这里收费,从客户端来看就比较乱。”

孤独的晚年,微小的帮助

平日里,连紫英家没有客人,仅有一只野猫会来。家里的老鼠四处奔窜,为了让野猫帮忙捉老鼠,她时常丢些食物给猫吃。

像多数老人一样,连紫英的活动范围十分有限。一个月里,她有三四个半天会外出赶集卖菜,剩下的时间,她除了在门前的田地种菜之外,全都一个人呆在家里,看电视打发时间。

连紫英在做饭,顺手给地上的猫丢了块腊肠。

这几年,孙女杨琼明显地感觉到奶奶正逐渐地将自己与后辈割裂开来。三年前的春节,等儿子孙辈出远门务工、求学之后,连紫英暗自搬出了儿子的新房,住回了五百米远外的老房子。杨琼很难受,“感觉她是她家,我们是我们家。”

杨琼猜测奶奶因为担心浪费水电费,所以搬回了老房子。连紫英没有告诉家人,这其实和她的衰老有关。“老年人要死了,来这边安静点。”连紫英说,“老年人就怕麻烦别人。”

为了让连紫英可以看电视,家人给她买了一台50英寸大屏的智能电视机。新电视比老电视大一倍,但是连紫英却觉得这个电视没有以前的好,“你想看什么都不好找”。离家前,家人曾教她怎么操作电视机,但她总是忘记怎么放节目。

就算看不了电视,连紫英也不愿意告诉家人。每次给奶奶打电话,杨琼都会问一句,“现在电视会用吗?能正常看吗?”连紫英总说,“在看在看”,但是每次回到家,杨琼发现奶奶不会用,“她可能就是在电话里骗我们。”

无法看电视之后,连紫英的生活似乎变得暗淡。杨琼发现,两人的聊天话题越来越少,原先奶奶会说“上次看的比赛怎么样”“今天看到了什么新闻”,但是现在奶奶只会说,“今天去街上卖菜,然后去地里干什么事情。”两个人的通话时长直接从10分钟减少到3分钟。

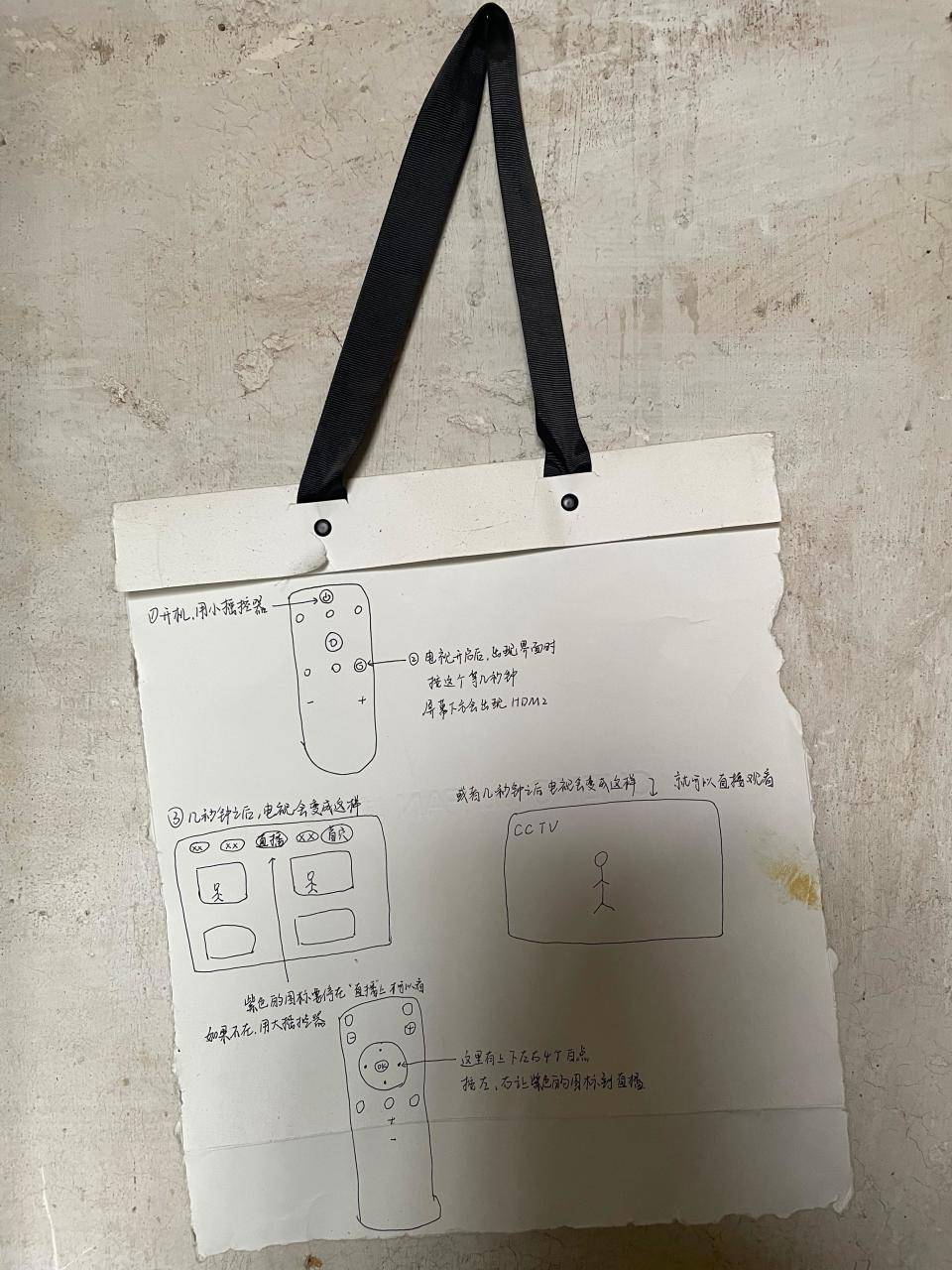

为了防止奶奶忘记操作,看不了电视,杨琼把操作流程画在了纸上,并做成了手提袋的样式,挂在电视机旁。现在,如果没有弹窗意外出现,连紫英有时也能开机找到直播节目。

杨琼为奶奶手写了说明书,挂在了电视机旁。

对钟豪来说,每次回家有一件大事——帮爷爷调电视。爷爷钟家国过去在政府财政机关工作。从钟豪有记忆起,爷爷已经退休在家,每天守在八仙桌旁看戏曲、新闻联播、天气预报,上午两三个小时,下午两三个小时,晚上再看到八点多。

自从去年家里换了智能电视,爷爷时常因为不会操作,看不了电视。家里只有老伴一人,每次只能等年轻人回家,才能解决问题。

钟豪说,每次看电视遇到问题,爷爷都不会主动说。他理解爷爷的心情,“他怕你理解成他对电视不满意,他怕你去花钱给他买一个新电视”。有一次他往家里打电话,爷爷不小心说漏了嘴:“现在电视又跳台了。”当他告诉爷爷周末回家帮他调电视时,爷爷假装不在意地说,“没事没事,不看没事。”

不过,钟豪心里清楚,电视对于爷爷的重要性不言而喻,“其实(电视)比我们这些做子女孙辈的人陪他都多呀。”

为了让爷爷能够顺利看上电视,钟豪也将操作流程画在了纸上,但他发现,这份“操作宝典”也不起作用,因为爷爷无法判断问题属于哪一个类别,有时甚至无法判断眼前的画面究竟是节目还是广告。

更令钟豪无奈的是,有时电视系统会自动升级,他的“操作宝典”彻底失效了。

在收看智能电视的问题上,一些失能老人的处境更加无助,尤其是在没有晚辈帮忙的时候。

龚阿福生活在安徽省大塘村。七八年前中风后,只能呆在家里看电视、玩手机。他的两个女儿在外地工作,只有过年回家呆一天,没人教他怎么用电视。遇到电视显示“无信号”的标识,他只能开机重试,但哪怕连上了信号,调台也令他迷茫,所以他们家的电视“一般都关着”。

龚阿福的电视开机经常显示“无信号”,他只能重启。

看不了电视时,龚阿福会刷短视频或者发呆。

电视“适老化改造”何解?

不过,对22岁的杨琼来说,看不看电视“很无所谓”,除了过节回家之外,她很少看电视。

吕盛华认为,目前电视的智能化水平其实不高,不能完全理解人的意思,反而因为功能越来越多,操作逻辑也越来越复杂。“老年人对于新东西的接受程度可能相对慢一点,导致冲突或困难更明显。”

2020年11月,国务院办公厅印发了《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知》,明确要求扩大适老化智能终端产品供给,解决老年人面临的“数字鸿沟”问题。

此后,2021年2月,工信部也发布通知,其中就“扩大适老化智能终端产品供给”这项工作,要求各终端制造企业要充分考虑老年人使用智能终端产品的使用需求,如提供简约界面版本、文字放大和语音阅读等服务,方便老年人更好地获取信息。

对此,吕盛华强调,电视作为一项公共基础服务,具有一定的特殊性,需要关心弱势群体的需求,“比如说老年人群体的收视占比很大,需求比较多。”因此,他认为解决老年人看电视的困难,需要形成社会性的共识,“首先是政策法规的指引,加强用户界面的优化和规范;其次是电视厂商需要重视老年人群体,真正地照顾老年人的需求,开发适老化产品;另外,需求方也需要明确自己的需求,年轻人要为老年人选购合适的电视机”。

为了解决老年人看电视困难的问题,一些电视厂商为产品增加了“长辈模式”和“语音功能”,但其效果难以评价。

记者在龚阿福家打开“长辈模式”下的主界面,发现原本在“标准模式”下至少有10个模块的页面,减少到只有“看电视”、“电影”、“电视剧”和“看综艺”4个模块,然而对于龚阿福来说,界面仍然显得过于复杂,他无法找到直播界面。

龚阿福家电视的长辈模式和标准模式差别不大。

“最大的问题其实是我们的(技术)水平有限,没有挖掘创造出易于学习的智能化系统。”李柏闻说,在这样的背景下,现在一直提的“老人电视”,因其受众仍然多是没有深入接触电子产品的一代老人,而老人的学习能力和意愿较低,很难适应。

2022年5月,民政部等9部门联合印发《关于深入推进智慧社区建设的意见》,提出智能化服务在中国得到广泛应用,但同时中国老龄人口数量快速增长。要求加强社区信息交流无障碍建设,充分考虑未成年人、老年人、残疾人等群体的基本需求和使用习惯,提供适老化和无障碍服务。

金丰社区或许可以成为帮扶老年人看电视的样本。这是上海市闵行区华漕镇的一个社区,居委会工作人员蔡彧侃向澎湃新闻介绍,社区总户数有2250户,总人数有4745人,60岁以上的独居老人103人,80岁以上纯老家庭20户,老龄化程度较高。

去年12月,防疫调整后,社区工作人员走访时发现,老年人不会使用智能电视是一个比较普遍的现象,因此把“帮爷爷奶奶看电视”纳入社区为老服务项目之中。蔡彧侃说,在金丰社区,帮扶主要采取的是结对的志愿形式,由“小老人”帮助更年长的老人。

73岁的何爱云是帮扶行动的志愿者之一。起初,她也有不会操作的地方,只能先从年轻人那里学会了,再教老人,“我们对老的这么做,是希望以后年纪轻的能接班,也这样对我们。”

至于如何教会老年人使用电视,何爱云的方式很直接——让老人家属把机顶盒全部换成有线机顶盒,这样电视的操作方式就和以前一样了。面对仍然不会使用遥控器的老人,何爱云的方法则只有多教,“让她有信心,你就得耐心地跟她讲,一遍一遍地讲”。

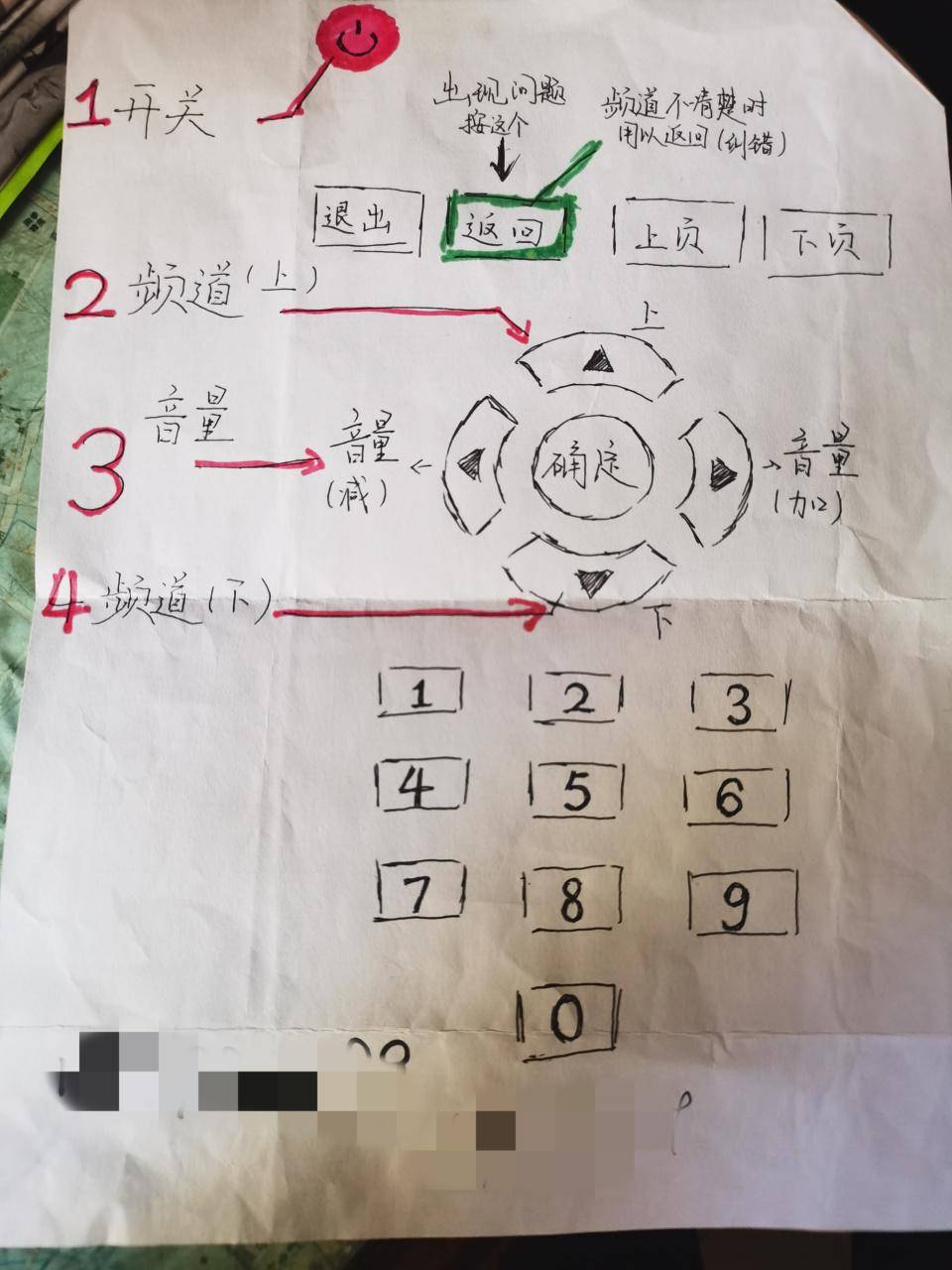

何爱云为老人手写说明书,并在末尾留下了手机号。

何爱云觉得,老人看电视最核心的情感需求是陪伴,如果有人陪伴,电视有时也显得不那么重要。在社区里有一位独居的陶阿姨,早上起来收拾东西,中午吃完饭没事做,坐在沙发上。“她想起来看电视了,她下午很需要。”何爱云判断,但她发现,只要她去老人家里坐着陪聊,老人就不看电视。等她离开时,又会帮老人把电视打开。

“主要是孤独。”何爱云说。

连紫英从来没有和子女孙辈提起的话是,她其实会想念外出的孩子,但对她来说,这句话实在没有讲出口的道理,“想也没用,想我也在家里想”。

而在公里之外的衡阳市,孙女杨琼心里,教会奶奶看电视仍是她最记挂的事,“因为我们不在她身边,更加希望电视机可以陪她一点点。”

(感谢董敏对本文的帮助。为保护受访者隐私,文中人物除吕盛华、何爱云、蔡彧侃外,皆为化名)

来源:澎湃新闻