|

|

| 作家邓一光为孟繁华(右)颁奖 |

|

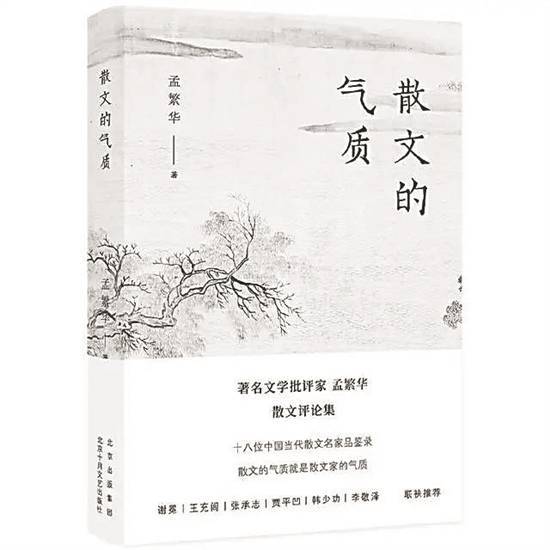

| 年度文学评论: 《散文的气质》 北京十月文艺出版社 |

文/羊城晚报记者 梁善茵

致敬辞

孟繁华以扎实的学术基础、深邃的精神体悟和独到的专业眼光,对十八位名家作品给予富有见地的评价。在回溯历史与注目当下的遥相对望中,有情地重现与升华文学的信念,呈现出散文文体开放性、流动性的新面貌。

他以诗人鲜活的灵感和难得的赤子之心,在本真洒脱的字里行间,将经过反思与淬砺的“新理想主义”,熔铸到文学研究的实践中,体现出文学评论新的高度、气度,为中国当代文学创作构建出独特的坐标系。

个人简介

孟繁华,沈阳师范大学特聘教授、中国文化与文学研究所所长、《文学评论》编委。著有《孟繁华文集》十卷等三十余部,部分著作译为英文、法文、日文等多种语言。

感言

让文学评论的“算力”早日得心应手

——孟繁华

从事文学评论工作,使我有机会思考自身的存在价值。我用文学评论的方式试图总结作家朋友的内心,交流我们对世界的看法,在始终维护或改变某些事物的过程中体现出我们的共识。在这样的过程中,我也曾体验过不期而遇的虚无和茫然,但我知道这就是人生。

“算力”已成为科技领域的一个核心概念,它打造出的科技神话正如日中天。令人担忧的是,文学评论对文学创作的“算力”有些力不从心,这成为了当代文学中的尴尬问题。而改变这种状况,应是所有文学评论家共同的期待。

让我们共同努力,让文学评论的形象逐渐得到改变,让文学评论的“算力”早日得心应手。我相信,文学评论与读者的愉悦相遇终会到来。

文字整理:羊城晚报记者 梁善茵

访谈

进入讲述,就是虚构的开始

羊城晚报:几十年来,您先后出版了《众神狂欢:世纪之交的中国文化现象》《中国20世纪文艺学学术史》《新世纪文学论稿》等书,视野宏阔。而《散文的气质》则是集中评述十八位当代作者的散文作品,这是一种积少成多的随手辑录,还是有意为之?两种写作方法有何不同?

孟繁华:我没有系统或刻意地研究过散文。我觉得散文和是非常不同的两种文体。有系统的理论,无论研究还是评论,都有理论可以依托。而散文则不同,散文没有系统的理论支撑。而且该说的话散文作者在文章中都说了,留给评论家的话语空间有限。

因此,我的文学评论——除了文学史研究之外,基本是在领域展开。《散文的气质》一书本来不在出书计划中,后来偶然发现写散文的评论文章居然也有一些,于是在编辑的鼓励下汇总成书。

至于写作方法和感受,不同是显而易见的。专著是对专业领域某个问题的具体而深入的研究,它要在自己的“学术研究领域”内,是对“学术规划”的具体实践;《散文的气质》一书的写作,则是“一时兴起”“见文起意”的临时行为。它们各有各的价值。

羊城晚报:书中评述的十八位散文作者大多是您有交往的师友,为在世的当代作家写评论,会不会增加褒贬的难度?分寸感如何拿捏?

孟繁华:这十八位散文作家,应该说都是当代散文创作的核心作家。他们的散文作品从一个方面体现了这个时代散文创作的时代性和文学成就。我和他们有不同程度的交往,他们中有老师,有朋友,或者是熟悉的人。

你提的这个问题非常现实,我想每个评论家都会遇到这样的问题。只能这么说吧,我选择评论的散文作家,都是我喜欢的作家。这个“喜欢”在评论的时候肯定会有一种预设的“带入”。既然选择了他们,情感就已经有了倾向。

如何在表达欣赏甚至激赏时,适时地控制就是一种考验。而分寸感的把握,也是批评家对自己评论伦理和人格分量的把控。

羊城晚报:书名为《散文的气质》,“气质”一般是用来形容人的,为什么您会把它用来形容散文?

孟繁华:“气质”是形容人的,也就可以形容文,文章的整体风貌给我们的感觉就可以称为“气质”。我们常说“文如其人”就是这个意思,人的综合素养给我们的感觉就是气质。在我看来,散文写作者最重要的“气质”是见识、博学、性情与深刻。

羊城晚报:“形散而神不散”曾经是散文的核心要义,这个界定现在还有效吗?

孟繁华:“形散神不散”最初是肖云儒先生在1961年《人民日报》“笔谈散文”专栏的一篇名为《形散神不散》的短文中提出来的。这个观点在那个时代影响很大,也非常具有那个时代的特征。

但在我看来,这个说法在今天已经失去了意义,要求散文主题明确的时代已经过去。好的散文不是“形散神不散”,而是文章整体风貌显示的一种综合气质,比如,正大、优雅、高贵、深刻和浩然之气等。无论是人间烟火还是“诗和远方”,有了这样的气质,就是好散文。

羊城晚报:您认为散文可以虚构吗?

孟繁华:散文当然可以虚构。《史记》是史家之绝唱,无韵之离骚。但《史记》中虚构俯拾皆是。从叙述学的角度说,只要进入讲述,就是虚构的开始。不仅散文,历史也是如此。

文学评论最重要的品质是诚恳

羊城晚报:您的博士论文《梦幻与宿命:中国当代文学的精神历程》把知识分子的精神状况和文化心理进行对比分析,在您看来,今天的知识分子是否面临困境?

孟繁华:这个问题很复杂。每个时代的知识分子群体面对的问题是非常不同的,因此处理的问题和方式也是非常不同的。

比如20世纪80年代,有一个东方和西方、传统和现代的焦虑。这个焦虑至今仍然没有过去。这是80年代遗留的问题,现在虽然还要面对,但已经不那么迫切;新的、具有普遍性的问题,比如人工智能和人文知识分子的价值问题,可能更贴近,更需要我们面对。

人类的理性是否能够控制资本和利益的欲望?人类是否创造了自己的掘墓人?这些问题不是危言耸听。在这样的境遇中,人文知识分子价值如何体现,应该是我们深感焦虑的。

羊城晚报:文学评论家和文学研究家有何不同?您自己的定位更倾向于哪一个?

孟繁华:我既是一个当代文学研究者,也是一个一直在文学现场的文学评论家。我的专著比如《梦幻与宿命》《1978:岁月》《众神狂欢》《传媒与文化领导权》《中国当代文学通论》等,都是研究性的著作;我出版的文集,大多是文学现场的评论。

这两种不同的文学研究是不矛盾的。有了文学史的研究,对现场的文学评论会多一点历史感,会有文学史的参照而免于武断和主观;有了现场的评论经验和感受,会使文学史的研究更具当下性。

羊城晚报:您认为文学评论对文学创作能起到什么样的作用?

孟繁华:一个普遍的误解是,文学评论和文学创作是指导关系。这是不对的。文学评论和文学创作是对话关系。这是两个完全不同的领域。

一般来说,文学创作主要是面对生活和心灵,从生活中提炼出鲜活生动的艺术形象,完成作家对生活和人性的认知及表达;文学评论当然也要面对生活,但它更要面对作家创作的作品,这个作品是艺术品。

羊城晚报:文学评论最重要的品质是什么?

孟繁华:诚恳。这一点和作家面对生活的品质要求是一致的。不诚恳就是口是心非,口是心非无论创作还是评论都不可能做好。这是一个常识,但常识恰恰最难做到。

评论家写不叫跨界

羊城晚报:您好像退休了?学术研究和生活有变化吗?

孟繁华:我没有退休,仍在工作,但迟早要退休。我想,作为一个文学研究者、一个文学评论家,退休不退休和文学工作没有关系。

即便退休我也不会中断学术生涯,但工作对象或性质可能会发生一些变化。我的老师谢冕先生、洪子诚先生等,均已退休多年,但他们的研究或创作反而更丰富,更有创造性,更引人瞩目。我要向他们学习。

羊城晚报:有很多文学评论家“跨界”写,您对此有何评价?

孟繁华:现在一看到某些事情就大惊小怪,其实非常没有必要。现代文学史上许多教授都是作家、诗人。鲁迅、胡适自不必说,再看西南联大有多少这样的教授!

因此,在我看来,评论家写不叫跨界,他们还都在文学界里,至于写得怎样那是另外一回事。如果评论家当了建筑师、当了AI的创造者或者航天员,那才叫跨界。

羊城晚报:您是否也有此“跨界”打算?

孟繁华:我没想过跨界计划,踏踏实实做文学研究就很好了。