作者 | 南风窗首席记者 朱秋雨

一位61岁的前千万富翁,湖南人,最终选择在他辗转的第3家精神病院,自缢身亡。

离世的富翁名叫罗文忠,湖南省张家界摄影协会会员。生前,他多次表达过愤怒。因为,他是被儿女强制送入精神病院的。

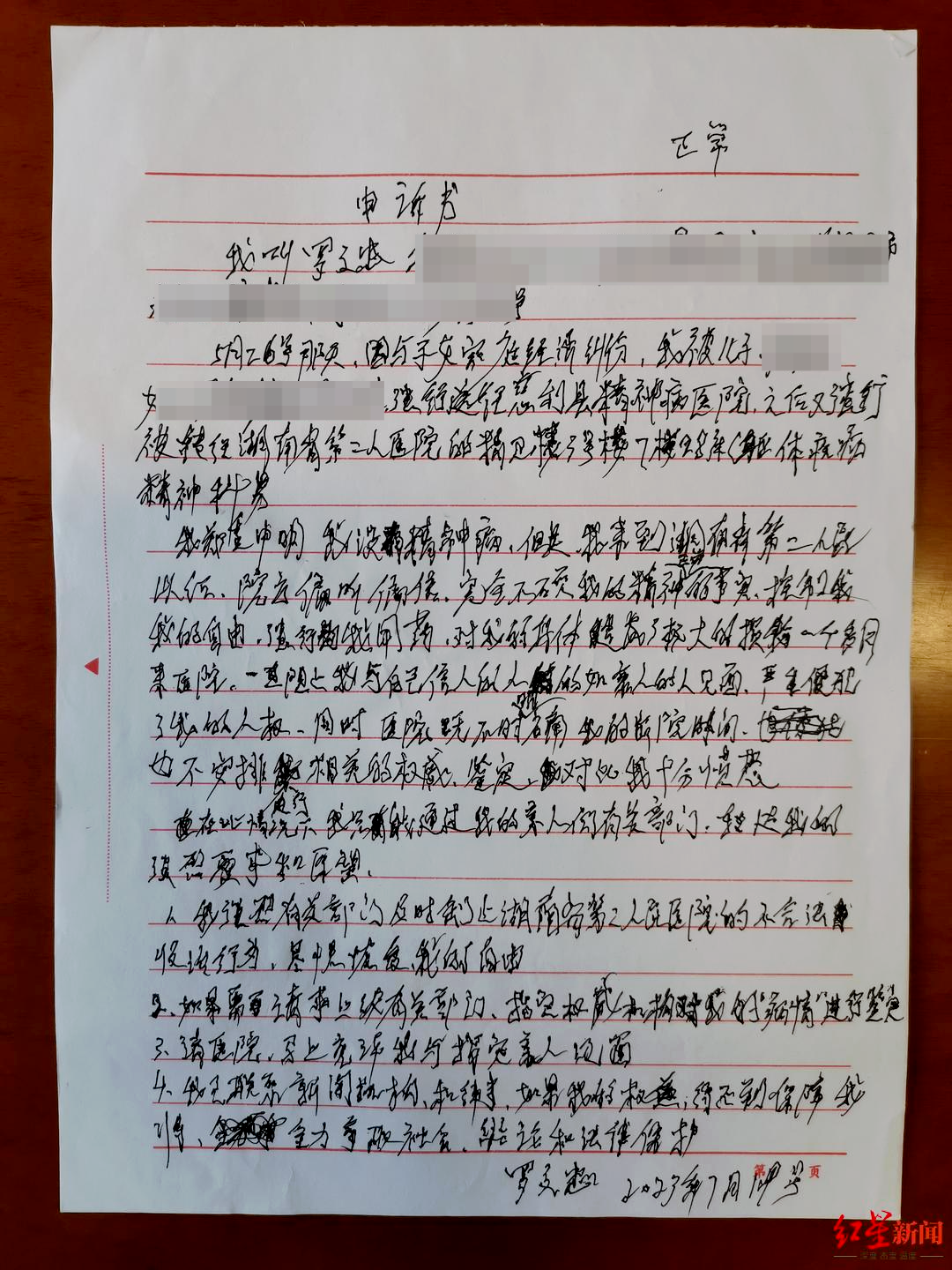

8月23日离世前一个月,罗文忠在医院写下申述书。字迹歪歪扭扭:“郑重申明,我没有精神病”。医院“完全不顾我的精神状态正常的事实,控制我的自由”。他希望,尽快有权威机构对他的病情进行鉴定。

罗文忠究竟有没有严重精神病?亲属给出了截然不同的说法。儿子罗源认为他有,原因是出现了伤人行为。

5月26日,与罗源产生矛盾后,罗文忠挥舞着锤子,冲进儿子房屋,将家里电视、电脑等电器统统砸烂。

但妹妹罗文任等人都相信,哥哥没有严重的精神疾病。上述举动是罗文忠被后,一时激动之举。

5月底开始,她与亲人走上了营救精神病人罗文忠之路。居委会、街道办、派出所、检察院,她们都去了,都无疾而终。

5月底,罗文忠透过医院栅栏门,见到了姐姐等亲属,他希望亲属可以接他出院

罗文任方代理律师、湖南金州律所律师曹远泽告诉南风窗,这是一个现实生活极少见的案例——精神障碍患者的监护人意见不统一。根据《中华人民精神卫生法》(以下简称《精神卫生法》)和民法典,成年精神障碍患者由有监护能力的人按顺序担任监护人。

这个法定监护人的顺序是,配偶排在第一,第二是父母、子女,第三才是其他近亲属。

也因此,曹远泽认为,精神障碍患者的法定救济途径存在制度漏洞。“如果子女为了自身利益,将非精神病人的父母强行送往精神病院住院治疗,同胞兄弟姐妹却无明确的法定救济途径。”

相似的反馈发生在西安富商夫妇之间。这对夫妻因家庭矛盾心生间隙,2022年10月,丈夫被妻子率先送进了西安市精神中心,被强制住院了80天。2023年2月,出院后的丈夫又将妻子送进了另一家精神病院,直到3天后她被亲友接出。

二人育有一子。据媒体报道,儿子曾去医院想接父亲出院,但遭到科室医生拒绝。理由是,“你母亲不同意”。这背后的含义是,配偶才是第一监护人,拥有更高决定权。

2023年,我国《精神卫生法》正式实施10年。围绕在精神障碍患者的“非自愿住院”争议依然不断。两个极端但重要的案例,让人不得不问出最简单的问题:一个人,到底是怎么被送往精神病院的?有精神疾病的人,究竟离被送往精神病院有多远?

送院

一个人,到底是怎么被强制送往精神病院的?

多位律师告诉南风窗,在我国,能送诊非自愿精神障碍患者住院的主体很广泛,既可以是救护患者近亲属、监护人,还可以是工作单位、民政机构或公安机关。而决定他/她是否住院的,通常只有一环,一个人——精神科医生。

5月26日,在民警的协助下,36岁的罗源将在家里打砸的父亲,送往了张家界市一家公立的精神病院。

罗文忠在其子罗某家打砸

第一位接诊罗文忠的,是医生唐某。

面对被强制送来的患者,唐某没有直接下结论,而是在诊断书上打了几个问号。

他后来对媒体解释,罗文忠到医院“不怎么配合”。加上罗文忠的家庭“非常复杂”,各种意见难以统一,掺杂了很多其他因素。

他从事精神科医生十几年,第一次遇到如此棘手的情况。最终,让唐某下决定收治的,是罗文忠2022年底做了脑胶质瘤切除手术。“考虑到罗文忠的病史,我才决定收他进行观察。”

据红星新闻拿到的录音文件显示,唐某告诉罗文忠亲属,他负责收治罗文忠15天左右。15天住院后,不管有没有人接,他都会放人。

一周后,6月2日,这位61岁的老人被子女转院至湖南省第二人民医院。根据该院的诊断,罗文忠术后社会功能严重受损,属于脑器质性精神障碍,符合收治住院的标准。

风波之下,该院对外界解释,之所以判断罗文忠是手术导致了精神障碍,是因为他“头部病变位置,主要是额叶。”

“这是主管我们的认知和高级精神状态功能的部位,”该医院介绍,“受损后,患者就非常容易出现精神症状。比如,他很容易说要,而且就真的会实施,他没有自控力。”

8月14日,罗文忠被子女从湖南省第二人民医院接出院

“精神科的诊断虽然是经验科学,但总体而言有规律可循。”国家精神心理疾病临床医学研究中心主任、中南大学湘雅二医院精神病学科主任王小平对南风窗解释。

在操作使用中,精神科医生一般以疾病症状的严重程度为基础,结合社会功能、自知力的受损程度以及处理自身事物的能力多方面进行综合评估。

王小平告诉南风窗,在临床实践中,经常有精神障碍患者声称自己没病,但由家属强制送院的情况。这时候,医生需要聆听家属方的表述,接着面对面对患者进行访谈,核实家属方反映的现象和病人的真实症状。

也就是说,问诊阶段获得的信息,将直接影响医生的诊断。

“精神科的问诊环节是非常有技巧的,”王小平介绍,“比如说,一见面如果感受到患者对看病是排斥的,我们就要采用不同的问话方式,获取真实信息。比如你怀疑患者吸毒,不能直接问他吸毒了吗。这也是决定精神科医生水平的体现。”

但即使在精神病学深耕38年,王小平也承认,精神医生的诊断很难100%准确,尤其遇到“患者信息掌握不全面,或者家属提供虚假信息误导”的时候。

他坦言,最害怕的便是患者与要求送医的监护人存在“利益冲突”。这是精神科医生较难预知的情况,很难确保双方信息的真实性,而医院又没有向社区等第三方调查的权力与义务。

“(上述情况)还是比较难的。”王小平总结。因此,在临床上,医生主要使用“有病推定”的思路。

毕竟,“没有病,谁会到精神病院来?”

监护人

难题已经出现。精神科医生在临床上拥有很大的权,但如王小平所说,很多事情不止靠医学便能解决。

在很多环节里,除了精神障碍患者本人以外,最重要的角色是监护人。我国法律规定,精神障碍患者的监护人为其法定代理人,代理实施相关的民事法律行为。精神障碍患者入院住院等手续由监护人办理,部分医疗措施需要监护人同意。

被监护人儿子女儿送院的罗文忠,在精神病院呆着的三个月,坚称自己精神状态正常,要求再次精神鉴定并出院。湖南省第二人民医院精神科负责人受访时解释,7月17日,罗文忠住院46天后,鉴于患者症状有所缓解,“我们告诉患者儿子,可以接出院了”。

罗文忠在精神病院内手写的申诉书,他自称没有精神疾病,希望获得自由

7月20日,上述负责人称,因为罗文忠的妹妹等人来医院抗议,惊动了民警。

“我们又把他的儿女叫到了医院。我们提出,他们的家庭不是我们能够解决的,希望他们能够尽早地处理,为患者办理出院。”

这一请求被罗源以等待精神司法鉴定机构鉴定而耽搁。

等待的1个月间,罗文任等人也提出,希望接人出院。医院回复称:“没有(第一顺位)监护人在场或者授权,我们就没办法让他们接患者出院。”

只是,2013年,当《精神卫生法》历经28年讨论终于推出时,法学界和社会公众都曾因其中一个条例感到眼前一亮:“自愿接受住院治疗的精神障碍患者可以随时要求出院,医疗机构应当同意。”

研究了多年精神卫生政策与法律的王小平如今却发现,精神障碍患者自己出院,从法律层面没有障碍,但实际上很难操作。擅自放人出院,精神病医院仍存在很多担心,“比如说,出院时谁来结账?万一患者出院后,没有监护人的监督,不按时吃药,风险又来了怎么办?”

这些考量也与精神疾病复发率高的特点有关。《今日精神病学》中的一篇文章曾指出:超过80%的精神病患者会在5年内复发,其原因大多与无故停药有关。也因此,王小平介绍,多数精神病机构仍会要求亲属接人出院。

亲属之间的矛盾,尤其是第一监护人的意志,最终淹没了被精神科医生诊断为“社会功能严重受损”的罗文忠的意志。

8月14日,在湖南省第二人民医院诊断罗文忠达到出院标准1个月后,罗源将父亲从医院接走。当天,他将罗文忠送入了一家私立医院,长沙市湘德精神病医院。

长沙市湘德精神病医院

9天后,罗文忠在湘德精神病医院自缢身亡。

曹远泽告诉南风窗,在出事的8月,亲属们都在等待着北京的一家精神鉴定机构,对罗文忠精神状态的再次鉴定。但由于国内这类有资质的机构很少,等结果一般要两三个月,“还没等到人已经没了”。

对于后续的追责,曹元泽说,人已经死亡,一切又好像失去了意义。

只是,这件事暴露了过去救济制度的空白:“当失去部分民事能力的精神障碍患者,监护人之间意见不统一时,这其中应该以谁的意见为准?怎么维护精神病患者本人的权利?”

争议标准

精神障碍者如何才能行使自己的权利?深圳衡平公益法律机构创始人、律师黄雪涛受访时表示,尽管在法律层面认定限制行为能力人需要经过法庭的宣告,但在现实中,一个人一旦进入精神病院,他就会被视为“不能完全辨认自己的行为”的限制行为能力人。

“监护人要把你关进去,你就不能行使自己的权利。” 黄雪涛认为。

多位精神卫生法学者都指出,目前国际上接收非自愿住院治疗精神障碍患者遵循的标准为2004 年欧洲委员会建议书,其中规定了五项标准:当事人有精神健康问题;病情有对自己或他人造成严重伤害的危险;对其强制治疗以治疗疾病为目的;没有替代措施可以替代非自愿住院治疗;必须考虑当事人的意见。

罗文忠生前喜欢旅游

与提案中的五个标准相比,我国《精神卫生法》缺少了三个标准:治疗的目的、没有限制性较低的替代措施和精神障碍患者的意见。

湖北师范大学政法学院副院长黄本莲告诉南风窗,在我国,对于病情严重的精神障碍患者规定了非自愿住院治疗制度。“目的是为了让有必要接受治疗的精神障碍患者得到有效的医治,同时维护他人的人身安全和社会公共秩序。”

在黄本莲指导的、作者为欧阳荻的一篇硕士论文中,调研了我国H市一家公立及多家私营的精神康复机构。其中发现,我国对精神障碍患者是否应被强制送院的标准单一,即危险性。

“根据《精神卫生法》,精神障碍患者在已经做出伤害自身或他人的危险行为,或有伤害自身或他人的(潜在)危险性时,应该被送往医疗康复机构。但此处‘危险’的判断标准,具有较强的主观性。”

王小平向南风窗透露,由于法律将非自愿住院精神病人的收治权赋予给医疗机构,医院承担了保护社会的责任。医院也因此受到管理。

“如果就诊患者有伤害社会倾向而未被医院要求住院,出了事的话,医院也要被追求责任。”

《虽然是精神病但没关系》剧照

但与此同时,对于非自愿住院的精神患者,他们的自主决定权救济手段缺失。欧阳荻调研时发现:“在精神障碍患者自主决定权保护的实现中,医疗机构和卫生部门等相关部门在医患关系中享有强势地位,精神障碍患者监护人地位次之,患者居于末位。”

上述法律从业者都提到,尽管《精神卫生法》第82条规定,患者合法权益受损时可以依法提讼。但在实操中,非自愿治疗的精神障碍患者常被认为不具有自知能力,很难行使诉讼权利。

“这才是我们关注精神病这个话题的真正原因。”黄雪涛在2021年“一席”的演讲中说,“在大多数个案里,精神病人的法律能力就是会被质疑、被粗暴否认。我们关注的并不是这个人的情况在医学上的判断是什么,我们真正关注的是权益上的处置和处分。”

平衡的艺术

如何更好施行精神障碍患者的非自愿治疗制度?这个理想与现实存在多重矛盾的领域,放在全世界,处理方式都存在争议。

不少国家认同联合国在2008年正式生效的《残疾人权利公约》,认为应该逐渐彻底废除非自愿治疗制度。

黄本莲和欧阳荻告诉南风窗,美国等国针对非自愿住院设立了严格的司法审核程序。每名强制住院患者都需要经过法庭审理才能正式入院和开始治疗。

而在大陆法系国家,以德国为例,非自愿治疗制度仍存在,但德国各州卫生部门会通过固定检查等方式对安置精神障碍患者的医疗机构进行监督。

《虽然是精神病但没关系》剧照

“州法还设立了由政府部门的专业人员、精神科执业医师、法官、普通民众和精神疾病患者的近亲属等成员组成的访查委员会。”她们介绍,委员会每年对实行安置制度的医疗机构进行固定访查,听取患者的意见,还可以对医院的违法违规行为进行检举和纠正。

与此同时,在前述发达国家之中,以社区治疗的小区治疗,逐渐取代机构化的精神病院,成为发展的主流。美国在1960—2000年间关闭了113家大型精神病院,约占专科精神病院的41%。英国的精神科床位数由1955年的15万张减少到2007年的2.88万。

但事与愿违的是,黄本莲介绍,美国的经验是,大量患者“被解救”出精神病院后, 却在不同的社区康复机构之间不断流转,并未真正回归社会。

调查发现,美国目前只有不到40%的严重精神病患者得到稳定的治疗。而同时,这一群体肇事肇祸、流浪街头等问题又重新成为了社会问题。

“因此,对于我国如此庞大的人口基数和精神障碍患者数量而言,是否实施社区治疗,还尚待考究和实践,方向并不明朗。”黄本莲说。

王小平也在一篇论文中写道,中国《精神卫生法》立法是为了在患者自主决定权与医生照护患者健康和安全的责任之间取得平衡,也是为了在保护个人民事权利与保护公众安全利益之间取得平衡。

“如何利用有限的精神卫生资源最大限度地、高质高效地服务于精神障碍患者,需要在临床实践中摸索,借鉴其他国家既往成败经验,避免重走弯路。”王小平写道。

但共识依然存在。即使在我国现有条件下,非自愿治疗制度依然有改善的空间。

《虽然是精神病但没关系》剧照

“从完善非自愿住院治疗的程序环节开始入手,例如规范精神障碍诊断评估的主体和期限。”黄本莲告诉南风窗。

“对精神障碍患者的诊断,可以安排两名及以上的精神科执业医师对患者分别进行检查和诊断。在执业医师人数不够的情况下,规定让另一位医师作为监督主体对诊断过程进行监督。”上述学者建议。

文中配图来源于网络

编辑 | 向由

排版 | 风间澈