“我要到工厂去。我知道,比任何想象、阅读、泛泛之谈都更强有力的方式就是将自己的肉身作为楔子,深深地生活底部。”作家丁燕在其最新的“工厂三部曲”系列之《工厂女孩》中写道。对她而言,迁徙意味着一个作家的。从新疆小城到东莞电子厂,丁燕迎接着地域和身份的不断变化,而她的文学世界和她走过的空间一样广阔。在细密的文字叙述里,这些空间以她自己的方式得以呈现。

近日,丁燕接受了澎湃新闻的采访,如同打开又一场创作一样,她在回复中细致而诗性地叙述了自己过去几十年的写作生涯。在她看来,工业园的精神源头就是葡萄园,它们之间始终有一种血脉相连的隐秘关系。从抒情诗歌到现实作家,从北到南,丁燕一边体验着这个世界,一边努力用文字挖掘并展现事物表面下的内涵。

作家丁燕

【对话】

“葡萄园”到“电子厂”:从雄性话语构筑的空间里突围

澎湃新闻:您曾在2004年出版过一本名叫《午夜葡萄园》的诗集,早年的诗歌创作经历对“工厂三部曲”的创作有无影响?

丁燕:我出生在上世纪70年代的新疆东部小城哈密。我生活在一栋郊区的平房中。那房子是天山脚下最常见的土坯房,房顶上撑着个木架子,架子上搭着一缕缕棕褐色的葡萄枝。从春天到夏天,我看到黄豆大的葡萄叶变成了手掌大,我嗅到米粒般的葡萄花有股淡淡的清香,我听到微风吹过后葡萄须会发出的窸簌声。推开双扇木门,屋外是一畦畦碧绿的蔬菜,远处的东天山像个老爷爷,永远都戴着银白色的三角帽。这些场景虽然朴素,但却蕴含着一股神话意味。

我是在岭南的工业园徘徊了许久之后,才意识到葡萄园对我的重要性。和工业园不同,葡萄园是个本真本然的小世界。日复一日,葡萄树在从容不迫的循环中度过了它的四季。生活在葡萄园中的我,潜移默化地继承了一种野生的原始力量。迁徙岭南后我发现,我和大多数在汉文化熏陶下长大的汉族人有很大不同,而那不同的根由,也许就埋在葡萄园中。

1987年我发表处女作时刚上高一。那年暑假因为没有假期作业,所以显得格外漫长,我便在一叠方格纸上开始了创作。从1988年开始,我将全部的投入到诗歌创作中。1993年大学毕业后,我在的一家报社当记者,但业余时间依旧以诗歌创作为主。那时,新西部诗正热火朝天,所以我也写了很多以大漠、戈壁、拓荒者为核心词的作品。然而,我的那些诗作显得僵硬呆板,并无特色。我陷入到困惑之中——我感觉西部诗所张扬的粗犷美和我的审美趣味有很大差异,于是,我想从雄性话语构筑的阳性空间里突围出来,找到属于自己的调性。

2002年的某一天,我在青年路的寓所写下了一首题为《葡萄和它的凸起物》的诗歌——葡萄是什么/我们怎样才能再现一颗葡萄/一颗或三颗葡萄/以及它们在外的凸起物//一颗真正的葡萄/永远不为人所知/长在风中,长在枝桠的最顶端/和绿色藤蔓及五角叶片浑然一体//一双手将它的凸起物摘了下来/它死了,在那一瞬间/它和它的附件一旦分离/而成为单独的凸起物时/它就死了//现在,一颗葡萄的尸体/被我们咬住/另一幅/描绘它的油画挂在墙壁上/抽屉里,一堆堆/反复冲洗过的照片上/一堆堆/凸起物睁着尖叫的眼睛//葡萄是什么/一颗或三颗葡萄看着我们/用它们的凸起物//

在我看来,我们所看到的葡萄只是葡萄的浆果。只有当浆果和枝蔓、叶片、天空、泥土融为一体时,它才能叫葡萄。而当那串凸起物被摘了下来后,葡萄就死了。找到“葡萄”这个意象后,我脑洞大开,笔下词语狂泻而出。我发现,当我用阴性视角来观察微观世界时,我能以轻驭重,以小见大,而让诗歌飞翔起来。在一种着魔般的鼎沸情绪中,我连续创作了一百首以“葡萄”为意象的诗歌,最终以《午夜葡萄园》结集出版。现在看来,这些葡萄诗在继承了新西部诗的壮丽和宏阔之外,又增加了轻盈和灵动。

2010年8月,我从新疆南迁广东。这一次五千公里的大迁徙,不仅改变了我的生活,也改变了我的创作。虽然我是从经济欠发达地区来到了经济发达地区,但事实上,我并没有从边疆来到中心,而是从一个边疆来到了另一个边疆。和西北一样,岭南也曾是遭人嫌弃的流放地。是在改革开放之后,这里才成为全中国最具吸引力的地方。在岭南,既有最先进文明的一面,也有最保守顽固的一面。初来乍到的我惊诧地发现,自己前半生积累的经验全都消解为零,我要像婴儿般重新学习生活。现在想来,我能渡过一个个生活难关,完全凭借着葡萄园所赐予的那种原始能量。

2013年3月,当《工厂女孩》出版后,标志着我从一个抒情诗人转变为关注现实的作家。然而,我并没有停歇,反而再接再厉,又集中精力创作了《工厂男孩》和《工厂爱情》。2023年10月,我终于迎来了“工厂三部曲”的出版。虽然这个链条状的系列作品和“百首葡萄诗”之间相隔了二十年,但我知道,工业园的精神源头就是葡萄园,它们之间有一种血脉相连的隐秘关系。

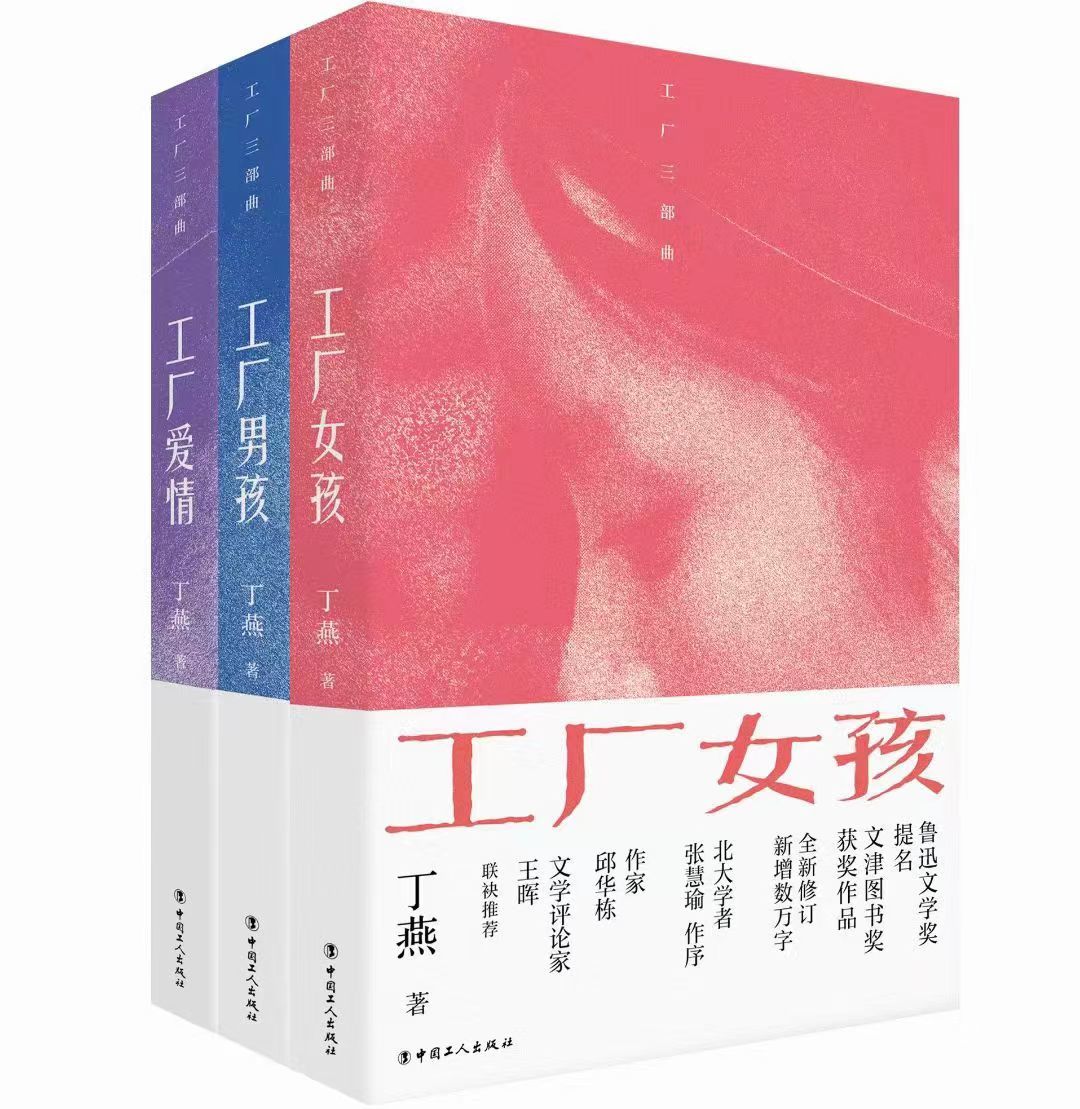

“工厂三部曲”书封

澎湃新闻:在您的“工厂三部曲”中,《工厂女孩》《工厂男孩》是非虚构作品,《工厂爱情》是长篇。对您来说,虚构与非虚构写作的关系是怎样的?即使同为非虚构写作,《工厂女孩》以第一人称展开叙述,《工厂男孩》则记录了您与男工的访谈,这种人称上的差异是怎么形成的?

丁燕:2010年8月,我从新疆南迁到广东后,在深圳有过一段暂居时光。2011年年初,我离开深圳,在东莞樟木头镇购房后定居了下来。事实上,我在深圳的生活异常狼狈——我不仅要面临从记者到主妇的巨大落差,还要面临各种日常琐事的纠缠。我感到这个特大城市里交织着各种矛盾,而在此城安家并非易事。孤独无助的我浑身僵硬,像一条沙滩上的鱼,虽然呼吸着但却无法动弹。在极度的焦虑中,我根本无法静心写作。痛定思痛后我发现,如果我想在写作上有所拓展,那就必须要尽快摆脱这种“迷失感”。定居樟木头后,虽然生活压力减轻了,但“写什么”依旧利剑高悬。那时,我也到工厂去采访,但写出来的稿子令自己很不满意。显然,采访得来的二手经验,根本无法让文章变得鲜活。于是,那个念头便冒了出来——“与其采访别人,不如自己去干”。

那时的我并不知道,2011年至2012年的工厂经历会对我的一生产生至关重要的影响。那时的我想法很简单——一定要写出一篇好稿子。现在想来,好稿子的诞生是可遇而不可求的。那时,我的生活虽然异常艰苦,但胸中却元气满满。住在樟木头镇半山上的一间小屋里,我并不觉得寒酸。到工厂打工后,我感觉身体异常疲乏,浑身骨节疼痛,手掌上满是疤,鼻腔里塞满了辛辣味。被辞退回家后,我已处于虚脱状态,躺在床上大喘气,走路都要扶墙。休息了两天后,我开始写作。我每天凌晨四点开始写,直至上午十一点;午休后继续写,直至下午六点,晚上则用来阅读和散步。我写得如疯如狂,甚至能写出头顶冒白烟的幻觉感。

2012年是我的重要之年。在2002年我创作葡萄诗之后的十年,我迎来了第二个创作高峰期。我惊诧地发现,原来高峰期根本不可预设。当某种情绪和思考累积到一定程度后,那种内部的火焰便会自燃。事实上,《工厂女孩》的创作并没有花太多的时间,而且在写的时候是一泻千里,痛快无比。《工厂女孩》和《工厂男孩》都采用了非虚构的方式行文,是因为当时的我既不想用诗歌来表达,但感觉尚不具备创作虚构作品的能力,所以情急之下选择了非虚构。2016年,当《工厂男孩》出版后,我有了创作长篇的自信。此后的两年,我将全部精力投入到《工厂爱情》的写作中。

虽然《工厂女孩》和《工厂男孩》都是非虚构作品,但事实上,这两本书的创作境遇完全不同——相较而言,写女孩更容易一些,因为同是女性,我可以在进厂后和女工交朋友。然而,采访青年男工则是个巨大的难题。一方面,我和他们有性别之差;另一方面,男工的大部分时间都在工作,而业余时间很少。后来,我通过晚上或节假日到男工宿舍采访的办法,慢慢打破了这个坚硬的壁垒。我永远都不会忘记那个瞬刻——进入宿舍的那一刻——一股强烈的排斥气息汹涌而来,让我几乎要晕厥过去。那种从六七个青年男子身上散发出的浓烈气息就像一双铁手,在用力地把我往外推。当我咬着牙迈进了那间混乱的宿舍时,浑身都在微微颤抖。

在《工厂女孩》的写作中,“我”不仅是作者,还是一个重要的角色,因为“我”不仅写了女工们的感受,还写了自己的感受。而在《工厂男孩》中,我将自己隐去,重点描述男工的感受。在采访了多个男工后,我发现其中一个男工非常有特色,故而以他为原型,又创作了一部长篇《工厂爱情》。事实上,写什么或怎么写,都和作家遭遇的生活现场紧密相连。因为作家根本无法预设要发生什么,所以只能根据那时那地的遭遇来决定如何创作。

虽然《工厂爱情》是虚构作品,而《工厂女孩》《工厂男孩》是非虚构作品,但这些故事发生在同一时间和同一地点,所以我认为它们之间有一种血脉相连的内在关系。如果没有前两部非虚构作品的准备,后来的虚构作品便不可能诞生。所以,“工厂三部曲”创作是一个循序渐进、水到渠成的过程。

澎湃新闻:在工人生活的不同层面中,为何您选择以爱情为切入点来创作《工厂爱情》这部长篇?您在《工厂男孩》里写到了男工和女工境遇的差异,似乎和我们所知的许多其他行业不同,工厂女性的地位要高过男性,而另一方面,男工的比例也在不断升高。怎样理解工厂中两种性别的不同处境?

丁燕:自文学诞生之初,与爱情相关的文字便从未间断。对爱情的描述是古今中外文学作品的重要内容之一。哪怕“他人是地狱”,但对相爱的男女而言,对方都是天使。爱情应是人类所有情感中最为私密也最为炽烈的情感。人类在其他场合会包装或伪饰自己,但面对爱情,他们会显得更坦诚更真实。

千百年来,无论东方或西方,女性都是作为男性的附属品而存在的,以一种“低到尘埃里”的姿态。世界似乎一直都是由男性塑造、统治和支配着,而女性既没有受教育的权利,也没有财产继承权,其活动空间也是“大门不出二门不迈”的家里。随着蒸汽机的发明,大型机械设备将人类从繁重的手工劳动解放了出来;但同时,它又将人类捆绑在自己的身旁,让人类成为它的附庸。

改革开放之后,农民工大量涌入东南沿海的工厂,他们既是中国工业革命的核心人物,也使二十一世纪中国制造业的超级工厂化成为了可能。工厂的出现,打破了传统中国男尊女卑的既定格局,颠覆了男性占绝对主动权的状态。女工更容易找到工作,而且挣钱更多——因为女性特殊的身体构造更能配合机器的运转。随着女性意识的觉醒,工厂路上的青年男女相爱相杀,充满了较量、争斗和冲突,因为发生在这里的爱情故事,总是和求职经历绞缠在一起。

在《工厂爱情》这部长篇中,我刻画了一位名叫向南方的“90后”青年男工的形象。他的求职经历和情路历程都异常曲折跌宕。显然,向南方不是一个传统意义上的乡村少年;但他也不是在都市长大的青年。在他的身上,有股城乡接合地带的混合味。我试图通过这个人物从农民过渡成工人的经历,隐喻传统中国蜕变为现代化中国的过程。随着一个个农民蜕变为产业工人或返乡创业,中国式现代化的进程便又更进了一步。

书写“另一种工厂经验”

澎湃新闻:如今回想起来,2011年时在工厂劳动的经历对您来说意味着什么?为了《工厂女孩》《工厂男孩》的再版,您于2023年再次进入工厂采访。在经过了大约十二年的时间后,您感觉如今的工厂发生了哪些变化?

丁燕:在2011年时,我穿着夹克衫,戴上隐形眼镜,骑着电动自行车,拿着身份证在樟木头镇的工厂路开始找工作。经过了多次被拒后,我终于进入了三家工厂工作。这段经历对我产生的重要性,我是后来才明白的。当其时,我只是被一个朴素的念头催促着就出了门——“与其采访别人,不如自己去干”。虽然这段生活异常艰苦,但却消除了我头脑里的迷失感,让我在写作时变得更有信心。后来我发现,很多人都被一种边界禁锢着,就像待在罐子里的黄豆般一动不动,而我进入工厂的行为,似乎打破了某种边界。

事实上,工厂生活和我想象的完全不一样。当我进入工厂后,我发现一条拉线上有几十到一百多人不等;我发现汗不仅是从鼻子尖冒出来的,它可以从全身任何一个毛孔冒出来;我发现工厂里有一种特殊的味道、特殊的声音、特殊的人际关系;我发现无论是电子厂、纸箱厂或玩具厂,车间的主角都是机器,而工人只是机器的附件;我发现当物变得格外硕大时,人的尊严便被一点点消解了;我发现在工业体系中,人和机器建立的关系与人与土地建立的关系完全不同。这些发现貌似天真质朴,但却催促着我去思考。正是这些思考,促使我努力挖掘隐藏在事物表面之下的本质内涵。

2023年4月和5月间,为给《工厂女孩》《工厂男孩》再版时补充新素材,我重返东莞工厂采访。我发现,随着国内和国际环境的改变,珠江三角洲的工厂也发生了很大变化——有些工厂消失了,有些工厂搬迁了,有些工厂诞生了;现在的工厂和十几年前相比,规章制度更加完善,工人诉求也更加多元化;虽然工人的整体地位得到了提高,但工厂对工人素质的要求也提高了。

2023年11月,拿着刚刚出版的“工厂三部曲”,我来到樟木头镇樟洋社区的工厂路。我发现,原来那家有三千工人的电子厂已搬迁,而车间和宿舍都已分租给别的厂。找了许久,我才在一栋宿舍楼上看到一块写着电子厂厂名的牌子。虽然我有些黯然神伤,但理智告诉我:这很正常。

丁燕在工厂采访

澎湃新闻:张慧瑜教授在《工厂女孩》序言里写到您的作品相较于20世纪80年代以来的工厂文学,书写了另一种工厂经验,工人从“创造者”变成了被机器异化的人,您是否认同这种评价?2024年1月,在东莞莞城区举行的关于您的作品研讨会上,李震教授认为“工厂三部曲”是用“小叙事书写大历史,见证了中国式现代化进程”,您是否认同这种评价?您如何看到中国工人发生的变化?

丁燕:我非常认同两位教授的评价。张慧瑜教授为《工厂女孩》的再版专门创作的序言,我读了很多遍。每一次阅读,都会有新的感悟;李震教授的这个观点——“丁燕采用由微观叙事、细节真实、底层体验、行业性知识等构成的小叙事讲述大历史,让我们看到了中国式现代化不是一个空洞的历史,而是由若干看得见的、有血有肉的人物构成的一部历史”——让我获益匪浅。

事实上,工人是随着工厂的诞生而诞生的特殊群体。虽然到现在为止,工厂仅仅延续了三百年——全世界第一家工厂于1721年诞生在英国——但工厂所推动的工业革命不仅提高了人们的生活水平,而且促成了现代国家、现代化社会的建立,并深刻地改变了地球的面貌;同时,工厂还塑造出了一群特殊的人:工人。

1913年,美国福特工厂装配了一个传送系统,这个系统能让工人站着不动,而那些待加工产品则从他们身边经过。这种装配系统被称为流水线(在岭南被称为拉线)。虽然这只是生产过程中的一个小举措,但却具有历史意义。因为拉线大大提高了生产效率,所以此后全世界的工厂,大多安装上了拉线。然而,在拉线旁站久了,工人会感觉到丧失了主体性,变成了机器的附件。卓别林的电影《摩登时代》,便以反讽的方式嘲笑过拉线。站在客观的角度看,虽然工厂对工人有异化作用,但工厂依旧是人类文明史中充满智慧的杰出作品。工厂不仅提高了生产效率,还深刻地改变了人们的日常生活。

对于有着几千年农业文明史的中国来说,“工厂”这个词意义非凡。事实上,中国式现代化的进程就是中国如何从农耕文明转型为工业文明的进程。在改革开放之前,中国的工人是指那些在国有企业上班的员工,他们享有主人翁的自豪感;改革开放之后,随着户籍制度的松动,私营企业的出现,大量乡村青年融入东南沿海的工厂打工。这些被称为农民工的人,和国有企业的工人相比,社会地位更低,工作流动性更大。

近五十年来,农民工已成为中国式现代化进程中不可或缺的重要人物。他们的喜怒哀乐,与中国的发展紧密相连。“工厂三部曲”的描述对象,主要是在珠江三角洲一带工作的农民工。这部系列作品虽然有七十多万字,但它所描述的,不过是农民工世界的一个小角落。事实上,农民工留给我们的是一份复杂的社会遗产,到现在还没有完全厘清,而我所提供的,不过是在一个特殊的时间节点,发生在特殊区域的特殊人群的故事。

探索流动的身份,在迁徙中汲取养料

澎湃新闻:凭借“工厂三部曲”及其他描写珠江三角洲地区的作品,有评论家将您的作品归纳到岭南文学或当代南方文学的范畴,您对这种地域性的归类是如何看待的?

丁燕:现在的我对这种归类的态度比较泰然:若评论家为了方便论述,这样归类也无妨。然而早年,我却深受地域性归类的困扰。从1993年大学毕业后到工作,直至2003年写出百首葡萄诗的那十年,是我在诗路探索上非常痛苦的十年。那时,我虽然意识到自己从新西部诗的浪潮中汲取了养料,但同时,我又深深感到自己被这类诗歌所形成的审美定势所遮蔽。在左奔右突中,我试图找到一条属于自己的道路。

当我将目光由向外转为向内探索时,我在自己的生存经验里发现了“葡萄”。正是这个意象的到来,扭转了我创作的调性——以前,我试图跟上那些雄性的呐喊,然而现在,我发现自己更适合女中音。当我以“葡萄”为切入点开始思考时,那些被大历史、大叙事所遗漏的微小的、女性化的经验都变得重要了起来。于是,那些浆果像一个个微物之神,端坐在人间的餐盘里熠熠闪光。

事实上,我是以一种后现代的解构方式书写葡萄的。当我将葡萄放在不同的位置上,让它晃动、摇摆乃至飞翔时,它像精灵一样释放出怀疑、反讽和调侃的意味,而这些意味深深地撼动了那些根深蒂固的审美窠臼。通过重拼、回放和转化,葡萄留住了卑微之人的纤细记忆。而这种杂糅了女性和孩童的记忆,是对父系传统和夫权制度的反抗。

2010年南迁广东后,我的生活和创作都集中在珠江三角洲这一带。这里是珠江汇入南海的激越之地,不仅咸淡水交融,而且汇聚了各色人等。到2024年,我在这片海滨之地已生活了整整十五年。现在的我,早已将此地视为自己的第二故乡。所以,若有评论家把我的作品归纳到岭南文学或当代南方文学中时,我并不反对。然而我知道,一个成熟的作家可以撷取地域性元素进行创作,但却不能被地域性所困囿,而应站在更高的立场上创作,努力写出超越地域、国别、种族性别的文字。在我看来,地域性就像一个支点,让作家的双脚有了站立之处;但作家要让自己的肩膀生出翅膀,从这个支点一跃而起,飞入空中。一旦纠缠在地域性之中,作家的创作便会走向刻板,乃至僵硬。

澎湃新闻:从新疆南迁广东,对您的生活和创作都影响很大。您曾这样写过:“我活在一个由大规模迁移和具有生产力的所定义的时代……当我和我们携带着对故乡难以泯灭的爱来到他乡时,接受这里的陌生,犹如接受自己的身体。”如今,您怎么看待自己的身份,以及群体的境况?

丁燕:当迁徙变成现实后,迁徙者会即刻面临这个问题——身份认同。从新疆迁徙到广东后,我发现这个问题不仅存在于中国,更存在于全世界。“我是谁?”“用什么标准来定义我?”我发现人类对自身生存意义的迷茫,居然变成了一个普遍性的精神困扰。譬如我——在新疆,我是笃定的新疆诗人;在广东,我一直都处在一种恍惚状态:我不敢说我是广东作家,因为我不知道自己能在这里居住多久。直至2013年《工厂女孩》出版后,我才建立起“我是广东作家”的自信。后来,我慢慢意识到,身份认同所蕴含的关系,是个人与社会之间极其复杂的关系。从农业社会进入工业社会后,人们的流动性大大加强了,所以每个人都有多个身份,而让个人身份与所处环境变得协调起来,并非一件易事。

从新疆诗人蜕变为广东作家的历程,让我深感身份认同的重要性,同时也意识到,作家应努力探索自己的境遇及周遭人群的命运,借此窥探出蕴含其中的真正意义。在“工厂三部曲”中,我描述了“农民工”这个特殊的群体。事实上,他们一直都困惑于自己的身份:当自己像候鸟一样飞翔的故乡与异乡时,我到底是农民还是工人?

其实,书写对我来说是自然而然的选择。事实上,我的养父母也是——上世纪六十年代,他们被饥荒驱赶,从甘肃天水甘谷县到新疆哈密。然而,迁徙这个话题在那个时代是个禁忌。我是从他们偷偷摸摸的只言片语中,才知道他们有个老家。虽然我不明白那些词语的含义,但我却能感受到蕴藏其中的恐惧和慌张。为了寻求更好的生活状态,我离开新疆来到广东。这种行为有点像自我放逐。在海边居住的最初岁月,我也体会到了养父母曾尝过的那种艰涩味。当一个渺小的个体在面对一个硕大无朋的斑斓城市时,他的内心是发抖的。在哪里租房便宜?晚餐要怎么安排?孩子在哪里上学?水电费是不是又涨价了?事实上,从2010年8月至2013年3月的那段时日,是我一生中最艰难的时日。到《工厂女孩》出版后,我的生活才变得不那么拮据。

对别人来说,“”也许只是一个词语,但对我来说,这个词语里蕴藏了三代人的慌张(我的孩子的慌张)。南迁后,我搬了十次以上的家。每一次搬家,似乎都有必须要搬的理由。没有感同身受的经历,便无法领悟其中的艰涩。然而,正是这种动荡的生活,让我居然生出了另一个感悟——也许曾经的很多作家是从故乡这个固定的支点中汲取养料的,但像我这样的,却是从流动的颠簸中汲取养料的。作为“逾矩者”,当我们离开故乡时,我们就要走上一条“反安泰”(安泰是古希腊神话中的巨人,只要他与大地保持接触,便能获得无限能量)的道路。事实上,身份让我在创作时建立起一种既是参与者又是局外人的特殊视角。也许,有距离的观察会看得更客观、更清晰、更全面。

连接“工厂”和“乡村”之间的隐秘通道

澎湃新闻:从“葡萄”到“工厂”您用了二十年的时间。您感觉这两个意象之间是否存在着联系?

丁燕:从另一个角度来说,如果没有2003年“百首葡萄诗”的诞生,便没有2023年“工厂三部曲”的诞生。正是青年时代的阅读与创作,奠定了我特殊的个人素质。随着环境的改变,我虽然从诗歌转型到非虚构乃至虚构的创作,但若没有此前的诗歌训练,也便不会有后来的这些作品。

事实上,在“葡萄”和“工厂”之间,有种一脉相承的继承关系。我思考的源头发端于“葡萄诗”,但最终延伸出来的结果却是“工厂三部曲”。如果想要深入地理解“工厂三部曲”,那便首先要了解“百首葡萄诗”;事实上,从葡萄园到工业园的转变,是巨大而艰难的。这个转变预示着从单调的农业生活转变为丰富的工厂生活,从乡村的浪漫转变为都市的迷茫,从人与自然的和谐相处转变为人被机器异化、工厂对大自然进行攫取。

如果“百首葡萄诗”的创作是我关注自身的一种投射,那么“工厂三部曲”的创作便预示着我把目光转向了社会。“葡萄诗”的创作是单线型的——以“葡萄”为核心词而展开描述,但“工厂三部曲”的创作是多线型的——既有对典型人物的刻画,也有对打工族群众生相的描述。籍此可以得出,“葡萄诗”的视野是本土的,而“工厂三部曲”的视野是国际的。

如果“葡萄诗”预示着自然精神,“工厂三部曲”预示着工业文明,那么,解决工业时代凸显出的诸如异化、虚无、荒谬、迷茫等问题的解药,是不是蕴藏在“葡萄诗”中?也许只有当我们痛定思痛地发现,不能无限制地攫取、掠过和剥削自然,否则便会自取灭亡时,我们才能真正地读懂“葡萄诗”——“一颗真正的葡萄/永远不为人所知/长在风中,长在枝桠的最顶端/和绿色藤蔓及五角叶片浑然一体”。

澎湃新闻:从诗人到非虚构作家到家,您更喜欢哪种身份?今后,您将以哪种体裁为主要的创作方向?

丁燕:事实上,我更青睐于“作家”这个身份。我希望自己能根据不同素材的特性选择不同的表达方式,而不要被某种文体所局限。

在新疆,我选择诗歌这种方式表达情感,几乎是不假思索的。雪山大漠,戈壁骆驼,这些绝美的画面本身就是一首诗;然而,等我来到广东,目睹到摩天大厦旁的工厂车间内,那一条条拉线旁站着一个个面色苍白的女工时,我感觉诗歌是失效的。情急之下,我选择了用非虚构的方式来表达我的所见所闻。然而2016年当《工厂男孩》出版后,我在岭南已生活了六年,对此地的风土人情有了相当的了解,感觉自己有了进入长篇创作的底气。于是,我在2017年至2018年的两年时间里,创作出了一部近三十万字的长篇《工厂爱情》。

在我看来,艺术创作要发自个人内心的需要。事实上,这种创作来之不易,就像母亲孕育婴儿般,要耗费百日、千日乃至更多的时日。事实上,如果作家想要创作的念头足够强烈,便不会迁怒于外部环境的寒简。我在东莞樟木头半山的屋子实在太小,根本没有书房。我便在儿子的小屋里塞了张小桌子。清晨四点起床写作时,台灯能照到孩子从被窝里踢出的小脚丫。我是主妇,也是母亲,需要操持一堆家务,打理无数琐事,然而这一切都无法阻挡我想创作的热望。

事实上,任何人的经历都不会消失得无影无踪。我所经历过的数十次搬家、到工厂打工到虚脱、被某些同行恶意污蔑之类的苦涩生活,都会在我的身上留下无法抹去的痕迹。而我的写作,便是将这些痕迹以文学的方式表达出来。我希望我的写作能挣脱“小我”而写出“大我”;我希望我的叙述能更饱满更具张力,对复杂人性能进行更深入的探讨,能刻画出一幅转型期的众生相。我不敢说我做得很好,但我已使出了自己的浑身力气。所以,我无怨无悔。

澎湃新闻:您现在的生活状态是怎样的?您是否依然继续“工厂”这个主题的书写?

丁燕:一直以来,写作都是我生活的核心内容。从青年时代我就明白,我的事业就是我的创作,我的作品就是我作为社会存在的基本姿态。所以一天中除了吃饭、睡觉和必要的家务劳动、人情往来,其余时间我不是在写作,就是在阅读。我深知自己学养匮乏,故而对阅读和创作总是全情投入,根本不计成本。日复一日,我的生活犹如服刑。然而,在别人看来极为枯燥的事,我却能干得无怨无悔,无问东西。

我对写作和阅读的时间分配为“四六开”——四分创作,六分阅读。我认为,置身于生活的人并非能真正“拥有”生活,而“拥有”生活则需要作家有大格局和大胸怀。阅读是作家提高内功的必修课。如果没有对古今中外经典著作的烂熟于心,那便根本无法创作出好作品。有很多人都炫耀自己拥有一段独特的经历,然而,若不能用文学的方式进行转化,那段经历也不过是个人记忆而已。只有通过智慧的思考,才能研究经历,探索经历,继而理解经历,最终拥有经历。

我想我是幸运的——我现在在海边的生活,就是我在葡萄架下时期待的生活。现在,我心无旁骛地坐在书房写作,力图通过敲打键盘的单调动作,让脑袋里的思绪飞扬起来。一花一世界。我在我自创的世界里找到了属于我的辽阔。在未来的写作中,我将会继续深化“工厂”这个主题,努力使其更丰富、更具当代性。在中国,“工厂”和“乡村”是紧密相连的。所以,我会努力将“工厂”和“乡村”之间的隐秘通道接续起来,力图以文学的方式表达中国式现代化的进程。