很多人第一次听说司马光这个名字,大概是小学课本上的“司马光砸缸”,也由此知道了他的随机应变。

不过,当时人更关注的是司马光救人的仁心,例如南宋王十朋说“君不见温公年方髫龀时,奋然击瓮活小儿,至今遗事在图画,活人手段良可奇”。

抛开这个事不说,司马光身上可说道的也实在太多,少年神童20岁即金榜题名,学识出类拔萃品格也无可挑剔,在官场上坚持己见从不随波逐流……

这么来看,他和王安石实在太像。然而,历史偏偏令他们相向而行。“砸缸事迹”或许亦真亦假,但是砸了王安石变法,却是确凿无疑的。

司马光(1019-1086),字君实,号迂叟。

王安石(1021—1086),字介甫,号半山。

之所以这么说,因为他在反对新法这件事上,百折不挠得近乎偏执。例如罢废免役法时,苏轼认为不能一概废除,然而任其如何劝说也无济于事,只能大骂“司马牛”。

许多人都有这样一个深深的困惑,司马光这样一个璀璨夺目的人物,又写出了《资治通鉴》这种博古通今的著作,为什么如此地不顾实际且做事极端?即便是私人恩怨也事不至此吧?

其实,正因为他并非因私废公。司马光和王安石都在庆历前后步入仕途,两人不仅是同僚,而且是朋友。

他们还有很多其他共同之处,比如都充满时代危机感,一致要求变革官吏制度,重视人才的培养和选拔;都主张严明法制,赏功罚罪;都主张沿着儒家开创的德礼教化为主、刑政为辅的轨迹展开。

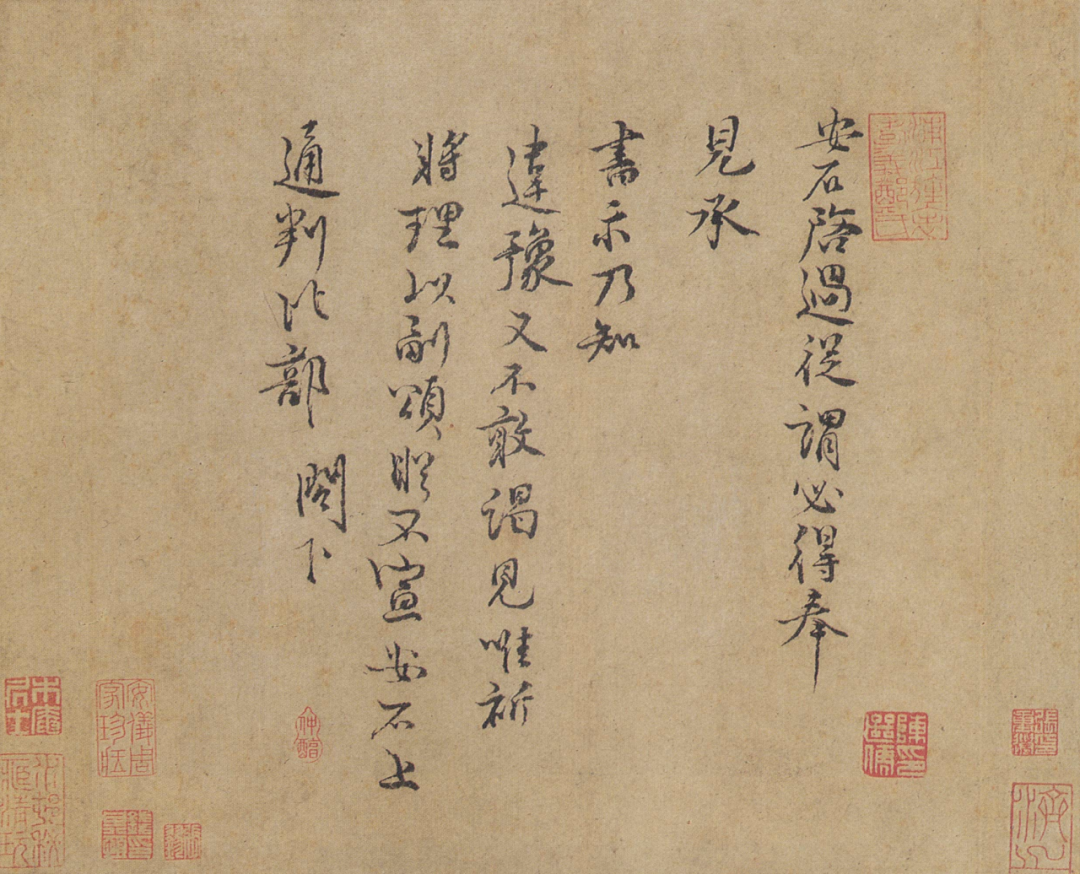

北宋王安石行书过从帖,仿制品,纸本水墨册页,原件台北故宫博物院藏,行书《过从帖》为王安石给一位通判的复函。图片来自江西省博物馆。

释文:安石启 过从谓必得奉见 承书示 乃知违豫又 不敢谒见 唯祈将理 以副颂盼 不宣 安石上 通判比部阁下

过去的许多观点也认为,司马光不过为专制张目、有破无立,然而随着研究的深入,人们看到司马光的主张的重点既有君主,也有臣僚;既有人,也有制度。

把各种论著的分析综合起来,似乎就得到了一个在主张上面面俱到的司马光——同样也是没有什么创见的司马光。

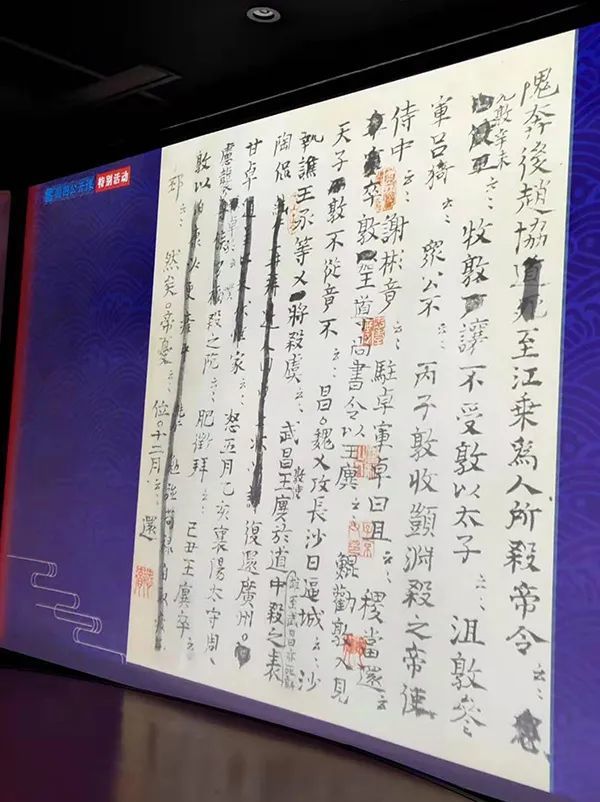

《资治通鉴》手稿残卷上载有465字,这也是现知司马光留存于世的全部真迹,图为司马光手稿细节,来自澎湃新闻。

但是这并不足以概括司马光,他多方面的主张,并非纯粹理论思考的产物,而是面对不同现实难题的选择,其中自有某些“建设性”。

清华大学人文学院历史系副教授方诚峰的再版之作《北宋晚期的体制与文化》跳出争的固有解读思路,为我们理解司马光、理解宋代打开一扇大门。

01 “君主”是一切更张的起点

学者已经指出,在司马光的主张中,君主扮演了核心的角色。

他认为君主是秩序建立和维系和核心,为此他不太关心创法立制的问题,这里就可以看出他和变法派的分歧,他不是因为存在弊端而要变法,而是因为要保持固有的历史成就,这主要要求君主振作。

周公旦,姬姓,周氏,名旦,谥文,又称周文公、周公,后世多称其“元圣”。《尚书大传》称“周公摄政;一年救乱,二年克殷,三年践奄,四年建侯卫行书,五年营成周,六年制礼作乐,七年致政成王。”左图为《三才图会》的周公像,右图为清人绘周公像。

回顾从仁宗、英宗到神宗朝的司马光,会发现他并不因面临新的问题而否定自己之前的主张,而只是有新的重点或补充,他所形成的认识主要有两点。

第一,君主是秩序的重中之重,也是一切更张的起点。这一点即使他经历了神宗朝的挫折,也并没有放弃。

元丰八年四月二十一日,司马光将自己在神宗初作的《作中丞初上殿札子》(即《修心治国之要札子》)献给哲宗和太皇太后高氏,并附了《进修心治国之要札子状》加以说明,自称这是他“竭尽平生之思虑”所得,乃“天下之本源”。

他在《状》中说:“夫治乱、安危、存亡之本源,皆在人君之心。仁、明、武,所出于内者也;用人、赏功、罚罪,所施于外者也。”

司马光在这个时候进“修心治国之要”,当然不是泛泛而谈,主要是希望从太皇太后高氏开始推动对“熙丰新法”的更张。

四月二十七日,司马光就在《乞去新法之病民伤国者疏》中,特别说到了“天子之孝”“以母改子”云云,将“修心治国之要”落到了实处。

第二,司马光从熙宁开始更多地强调体是一个等级、权责分明的有机体系,任何一个部分,包括君主在内,都有自己特定的职责,不能越俎代庖。

这是他从熙丰新法得出的教训,也是对自己仁宗时代主张的补充。

但是,要维系这两点是很困难的。只要君主有为,就必然决断;只要决断,必然有选择;只要有选择,就有可能是错误的。

不幸熙丰时代正是如此,而且君主未能纠正自己的“错误”。

现在神宗已作古,其错误“有幸”在其母高氏的主持下得以改正,但怎么保证未来不会出现类似的问题?

02 “开言路”防止体走入歧途

为此,司马光要回到更为原初性的问题:

第一,如何保证君主在修养上不断接近完美,也就是圣人,那样他就不会作出错误的选择;

第二,什么样的措置,可以使君主不总是坚持己见,特别是当己见是错误的时候。

如果通过这两个问题去看待元祐初年司马光的施政,就会看到种种举措背后的逻辑所在。

对于司马光来说,元祐时代的好处就是提供了一个从头开始培育君主的机会。宋哲宗赵煦元丰八年三月登基时虚岁仅十岁,实际才八岁多。

对于赵煦这张“白纸”,司马光精心选择了作画人。他清醒地意识到,自己在修养、心性方面不具有权威,因此他将哲宗的培育交给了在这方面更有发言权的人物,比如说程颐、韩维、吕公著等。

宋哲宗赵煦(1077—1100),宋神宗第六子,元丰八年,神宗驾崩,赵煦登基为皇帝,是为宋哲宗,改元“元祐”。图为台北故宫博物院藏宋哲宗昭孝皇帝肖像。

要言之:元祐士大夫培育赵煦,特别注重道德的养成,注重讲读之余、平居之间的涵养、熏陶,这是深受当时性理之学感染的结果;其着眼点,并非在于眼下政策之反复,而是一种培育圣人的伟大理想。

君主的培育虽然复杂微妙,但是一个长期过程,更为迫切的其实是如何防止君主固执己见。

神宗去世后,司马光给高氏所进的第一条建议就是开言路。元丰八年三月二十三日,他在给高氏的《谢宣谕表》中,就说:“陛下实有圣德,知所先务,听政之初,首开言路。”

三月三十日,司马光正式上了《乞开言路札子》。他先指出,神宗朝的问题,不是神宗本人的,而是“罪在群臣”;因为近年以来,“士大夫以偷合苟容为智,以危言正论为狂,是致下情蔽而不上通,上恩壅而不下达”。

所以,当今最为紧急之务,就是广开言路,“不以有官无官之人,应有知朝政阙失及民间疾苦者,并许进实封状,尽情极言”;“如此则嘉言日进,群情无隐,陛下虽深居九重,四海之事如指诸掌,举措施为,惟陛下所欲”。

元丰八年五月、六月,司马光又先后上了《乞开言路状》《乞改求谏诏书札子》《乞申明求谏诏书札子》敦促开言路的彻底落实。

司马光主政期间,在多数重要政事上,都做到了各种意见的并存。而多元总是伴随着纷争,可在司马光看来,这就是真正的“开言路”,就是解决体走入歧途的最有效方法。纷争本身就是有价值的,就说明了的活力和弹性。

03 “重德轻才”的选官策略

但问题并非到此为止。当议论纷纭之时,如何保证它们不会伤害秩序本身?司马光的答案早就有了:当官僚的选任都合理的时候,特别是当官员都有德行的时候,即使出现纷纷异论,也不会伤害到体的运转。

在才德问题上,司马光始终坚持“重德轻才”。庆历五年的《才德论》、嘉祐六年的《论举选状》、英宗治平元年的《贡院乞逐路取人状》、神宗熙宁二年的《议学校贡举状》诸文中,司马光一直都在阐述德行为先的主张,并推销自己的荐举之法。元祐主政后,司马光终于得以践行自己的策略。

在科举问题上,他对神宗朝以经术取人极为赞同,只是批评“王安石不当以一家私学欲盖掩先儒”,因此调整了答案的经义科目;更重要的是他在进士科外,又推出“经明行修科”的方案。

元祐元年七月,他又推出了自己的“十科举士”方案,“十科”即行义纯固可为师表科、节操方正可备献纳科、智勇过人可备将帅科、公正聪明可备监司科、经术精通可备讲读科、学问赅博可备顾问科、文章典丽可备著述科、善听狱讼尽公得实科、善治财赋公私俱便科、练习法令能断请谳科。可以看出,十科在强调德行的同时,强调为不同性质的岗位选择合适的人才。

总体而言,荐举在司马光德行为先的选材策略中占据很重要的位置。他任相期间密集发布荐举条令;元祐元年九月,翰林学士苏轼言:“臣请略举今年朝廷所行荐举之法,凡有七事:举转运提刑一也,举馆职二也,举通判三也,举学官四也,举重法县令五也,举经明行修六也,举十科为七。”

因此,司马光主政期间对官员选任的重视,特别是对官员德行的强调,成为元祐的第二个特点。

这种主张并非新创,而是司马光原来就有的,但在此时的安排中,却具有了特殊的针对性。

04 司马光的“建设性”

提倡多元意见与官僚选任,构成为司马光元祐施政的两大支柱。罢废新法只是具体的政事,而贯穿这些政事的理念是他从仁宗、英宗、神宗朝不断思索现实的结果。

司马光相信,强调君主在秩序中的核心作用,无论在什么时候都是正确的,所以他对仁宗、英宗、神宗、哲宗说了差不多的话。

但是,英宗朝,特别是神宗朝给他的这一观点带来了极大的困扰,如何纠正一个作出了错误选择的君主,如何将秩序恢复正常?

司马光开始侧重体的整体性,强调发挥君主之外的系统的有效性。他尤其认为,保证体中各种意见的并存、交锋,不但不会破坏体的稳定,反而会有拨乱反正的效果,会巩固体的基础。

这种可谓“异论相搅”的观点,也使得司马光一直所强调的人才、德行优先具有了新的针对性——选贤任能,德才孰先是一个老生常谈的话题,但在司马光多元意见并存的立场上,这种对人才,特别是对德行的强调,成了消解争议副作用的有效手段。

明 仇英《独乐园图》(局部),根据司马光《独乐园记》的描写顺序而绘。

司马光是历史学家,心目中最主要的问题是王朝的兴衰起落,所以他的最高目标就是如何能够避免本朝的衰落,这是他一生所致力于解答的问题,而他在晚年所得到的答案是:

一个理想的君主可以保证正确,一个多元意见并存的局面可以保证君主不选择歧路,德行为先的选才策略可以保证多元意见不伤害秩序的稳定。这一组合,就是司马光的建设性所在。

理解了这一“建设性”,司马光对新法的“破”就更容易理解了:罢废新法就是为了恢复一个有效的体;进而通过当下的努力,该体中的君主是理想的,各级臣僚也选择合理,上下各位置的人都发挥作用——这就是一个“虽亘千万年无颓坏”的“巨室”。

正是这种理念,使司马光坚信全面、快速罢废新法是必须,且其副作用都是可以忽略的,有人提醒他更张熙丰法度可能会有后患,司马光的回答是:“天若祚宋,必无此事。”